10月30日。伊勢神宮での、嵯峨御流献華式に出仕させていただきました。

美しい秋晴れの10月30日、昭和48年以来恒例となりました、神宮での嵯峨御流献華式が中部地区連絡協議会8司所のご奉仕により、執り行われました。今年は三重司所と岐阜司所が献華式を担当されました。

参集殿能舞台に於いての、厳かな献華の儀では、若松一対が清々しく美しい所作でいけられて、見守る約100名余りの先生方の祈りの 心が一つとなったような感動を覚え、続く草津栄晋総務部長様による願文朗読は、朗々と晴れやかな御声が響き渡り感極まりました。

いけあげられた献華を奉持 して、能舞台から内宮神楽殿まで、長い進列が境内の玉砂利の道を進みました。進列の先頭は草津栄晋僧正様、続いて華務長、相談役来田仙甫 先生、師範 代表、献華者、献華従者、献華侍者、参列者(中部地区をはじめとして各地からお集まりになられた方々)と続きます。 神宮の森は、静謐な気が立ち込め、神域は大勢の人で込み合っていました。 その大勢の人々の中を、神職の方に先導されて内宮参拝に向かいます。四重にめぐらされた垣根の 最も外側「板垣」のご門をくぐり「外玉垣」の前でお払いを 受けた 後、一般の 方は入れない鳥居の内側へ全員が通されました。玉石を踏みしめて中へ 入ると、「内玉垣」の前で拝礼。ここより内側は皇族方 が 入られる聖域であり、最も本殿に近い垣根は「瑞垣(みずがき)」と呼ばれると、昨年教えて頂いた思い出がよみがえりました。 参拝を終えたあと内宮神楽殿に献じられた若松一対の前で大々神楽の奉奏を受けさせていただきました。

神宮に花を献じる事の深い意義に心を馳せ、本日の献花式が一糸乱れぬ所作で美しく執り行われ、皆様のお力添えで無事終えられましたことを、有難くまた誇らしく思いました。

ご関係の皆様には、万端のご準備大変ご苦労様でございました。有難うございました。

2016年10月29日。京都嵯峨芸術大学 学生華道展を拝見しました。

学校法人大覚寺学園大学 京都嵯峨芸術大学の学園祭「嵐芸祭」において、授業として華道を履修している学生130名による「学生華道展」が大学構内の第六演習室にて開催され、10月29日に華展を拝見してまいりました。芸術学部1回生から4回生、また短期大学部と専攻科までの130名もの学生がいけた作品はいずれも力強く、一作一作丁寧にいけておられて、学生の日頃の熱心な受講と、華展に際し本気で花に向き合っている姿が感じられて、とても感動致しました。

展示は、嵯峨御流独特の景色いけや、会場中央の高学年クラスの学生によるオブジェ作品なども交え、意欲溢れる会場構成となっていました。

この大学の華道の授業は、半年ずつレベル1からレベル8まで段階を経て指導が行われ、8を履修し終えると、華道正教授の資格を取得することもできるのです。今回の華展は、昨年までの講師と今年度講師の先生方のご尽力のおかげで、作品が年々レベルアップしていくように感じました。

私が会場で感じたこと。それは、学生の本気と一生懸命さ。いけばなには、人の気合いが表れるものだと、改めて実感した次第です。

学生にも、よく頑張りました、とねぎらいの言葉とともに、お互いが調和よく、譲ったり助け合ったり、一つの素晴らしいチームワークを華展でみせてくれたことを、褒めてさしあげたいと思います。みんなが力を合わせれば、このような、凛とした気配漂う華展ができることを、この体験を、一生忘れず心に持っておいていただきたいとも思います。

そして、何より忘れてはならないのは、いけばなという、命ある花を生けて作品をつくる芸術は、花をいけるということだけだけではなく、今回の華展のように、準備構成はもとより、いけこみの段取り・花材の調達と調整・メンテナンス・ストック花材のケア、花がいつも美しく展示されるための全体と自分の役割と行動など、これらのどれ一つ欠けても華展はうまくいかないこと。そのために、表面には出ない講師の先生方や、職員の方のご苦労に、心を馳せることができる人であってほしいです。

華展当日には、お客様を迎える喜び、会場のエネルギーと素晴らしい植物の気の中で自分の作品が輝いて見えた嬉しさ、自分がメンテナンスできていない時でも誰かが水を差し枯れた葉をそっとのぞいてくれている事に気が付く事でしょう。

華展会場を誇らしくご案内できるためには、目に見えない沢山のチカラが必要です。

全体の中の自分が、いまどう動いたら良いか、またお客様を気持ち良い応対でお迎えする事・感謝の心・隣同士また全体の中での自分の振舞い・など、華展は花会すなわち人と人が出会い花を通じて喜びを分かち合える場所でなくてはなりません。学生が、この華展で学ばれた多くの事はきっと未来の自分に大いに役立つことになります。

今回、お世話になった隣同士の人に、クラスのみんなに、大変お世話になった講師の先生に、職員さんに、すべての感謝の気持ちを言葉に出して終わっていただきたいと思います。

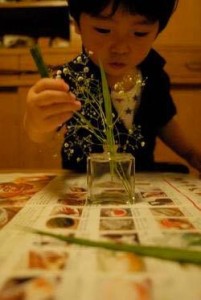

2016 10月29日。東寺で行われた「京都花いけバトル決勝@東寺」を拝見。6歳の少年がExhibitionの部に出演しました。5分間でいけあげるルールに従い、対抗の上野雄次さんとのバトル。小さな体に、集中力をみなぎらせて挑む姿は観客を虜にしました。

少年の名前は神戸 眸君。1歳頃からお花に興味を持ち自分でいけ始め、やがて西村良子さんが代表をつとめられている、自宅近所のまちづくり団体「高瀬川会議」の主催による「京都木屋町花いけ部」に第一回目から参加して木屋町の川に花をいけて街を美しくする活動にも参加しているそうです。

眸君のひいおばあさまのご縁で私の元で嵯峨御流に入門されたのが、つい先月の事。すでに花をいける事に対する姿勢は年齢を感じさせず、自分の主張もはっきり持ってお稽古にのぞんでいます。なにより、このバトルに特別出演が決まったときからの自主トレがすごい!ご自宅で、小学校の空き地で、橋の欄干、またバトルの会場となる東寺へランドセルを背負ったまま放課後駆けつけて、と本当に真面目に真剣に自主トレに励んでいる様子にも感動しました。

花をいける目的や道は人様々です、人々に命の大切さと平和への願いを伝える、未来の華道家を目指してほしいと思いました。

写真は、すべて神戸君のご両親が撮影されたものを、お借りしました。

花いけバトルのホームページから、引用します。

http://hanaikebattle.com

「観客の眼前で複数のバトラーが花をいける。

同じ制限時間、同じ器、同じ花。

条件は各回異なるものの

基本のルールはとってもシンプル。

観客を魅了させたバトラーの勝ち。

果てることのない情熱のぶつかり合い

「花いけバトル」。」

東寺。19:45。 バトル開始前。 |  いける花を石の階段下まで取りに行くことも含めて、制限時間は5分間。背丈の倍ほどもある花材を自分で運ぶ。 |

500名以上もの観客に動じる気配なく、集中して選ぶ。 |  走る! |

観客の審査を、待つ姿。 |  ご両親がFace Bookにアップされていた 1歳頃のお写真 |

2歳頃のお写真 | |

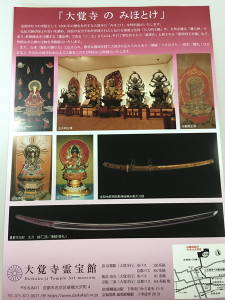

11月1日から30日まで、大覚寺境内一円にて嵯峨菊展が開催されます。旧嵯峨御所大覚寺には、嵯峨天皇が菊を手折られて殿中の瓶にいけられたところ、その菊に自ずと天地人三才の姿が備わっていた事に感動され、「爾今花を賞ずる者はこれを範とすべし」と仰せになられた事が寺伝として伝わっております。

嵯峨菊は、嵯峨野の風土が育んだ独特の瀟洒な姿・咲き方をしています。その嵯峨菊を、3本寄せ植えにして、一鉢の中に花を3輪、5輪、7輪と咲かせ、葉には春夏秋冬の四季を表す仕立て方にして、大宮人の御渡りになる際の目線から見て丁度見頃の高さ約2mに揃える、という超絶技の仕立て方になっています。寺内の御殿や渡り廊下などの背景に溶けこむ、約700鉢の門外不出の嵯峨菊は、ここでしか出会えない風景です。

写真は、昨年のものです。大覚寺ホームページからお借りしました。

10月26日、27日に、平成29年御題花の発表会が行われました。

嵯峨御流では、毎年天皇様がお催しになる新年歌会始の御題に因んだ御題花と御題花器を創作しております。来年の御題は「野」です。

代々、嵯峨御流の華務長が創作花器と花を考案して、発表することになっています。昨日26日は司所長と名誉職の先生方を対象に、本日27日は教授・派遣講師の先生方対象に御題花と花器を、発表致しました。先生方には、12月から全国109司所をはじめとして広く御題花を講習して頂き、御題の意義を広めると共に、お花を通じて皆共に新年を寿ぐことを、目的としております。

私は、今回のために作った器を用いて「嵯峨野」「丁酉」「めでたさを重ねる」「豊明(とよのあかり)」「想い花景色いけ Field Scene」「一陽来復」の6作品のバリエーションを発表させていただきました。

この花器を手にされた皆様の、創作と工夫で、様々な表現を試みて頂ければ嬉しく存じます。

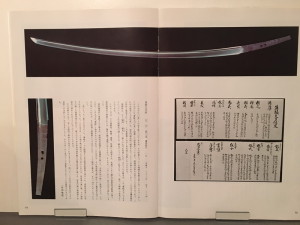

刀剣「膝丸」吸い付くような刃と、沢山のお不動様にお出会いできます。

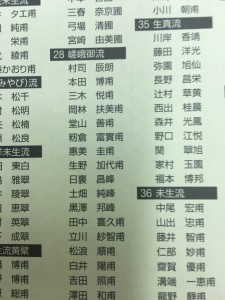

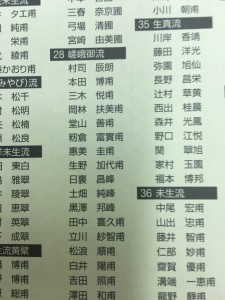

10月20日~25日、「第50回いけばな大阪展~おおきに50年~」が、開催されました。

心斎橋大丸北館14階にて開催された、いけばな嵯峨御流の後期作品をご紹介します。花席28番。

|  23日~25日後期出瓶者 |

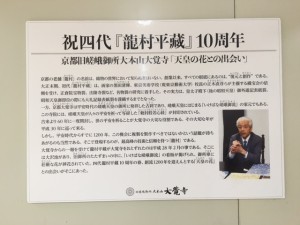

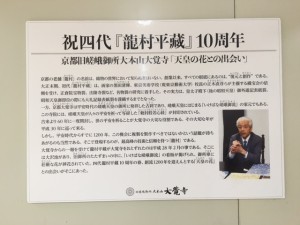

10月22日14時から、龍村平蔵社長様とのトークショーが行われました

トークショーでのデモンストレーションでいけた文人華は、四代平蔵社長様の襲名十周年を祝う花として「鳳瑞平安」を選びました。雅題の意味は、偉大なる人物の徳を讃え、その御代の永からんことを祈るというものです。吉祥の瑞兆である鳳凰は桐の木に棲み、竹の実を食し、醴泉の水を飲むと言われることから、桐と金明竹を配します。黄色の薔薇は、黄色で君子の徳を、薔薇に長春の意を込めて、弥栄を寿ぐ花としました。

もう一作はこの度の「龍村織物×嵯峨御流」コラボレーションのご縁に感謝する花として嵯峨菊をいけました。1200年前の平安時代、嵯峨の地を愛された嵯峨天皇が離宮を建てられ、その庭の池に咲く菊花を手折り宮殿に生けられたところ、菊の花には自ずと天地人の三才が備わっていた。このことに感動された嵯峨天皇が、後世花をいくる者はこれを範とすべし、と仰った事が嵯峨御流の始まりです。以来、門跡寺院となって現在もこの地にある大覚寺の中に、命の大切さと世界平和を願う嵯峨天皇の御心を継承する華道として伝わっています。

嵯峨菊は、嵯峨天皇が愛された野菊に改良を重ねたものと言われ、嵯峨の湿潤な気候の元でのみ美しく整うとされています。咲く時期が普通の菊より遅く、嵯峨野が紅葉に彩られる11月頃咲き出します。特に、大覚寺には、独特の雅な仕立て方を以て大覚寺門外不出の菊とされる寄植えの姿が伝承されており、毎年11月の1日から30日まで寺内に約800鉢の嵯峨菊が旧嵯峨御所大覚寺の堂宇を彩る風景は、王朝も雅そのものの艶やかさです。

私のデモンストレーションでは、京都から総司所の職員さんが運んできて下さった嵯峨菊に、もう直ぐ色づく嵯峨野の秋を想い入れて、ドウダンツツジと寒菊を添えています。

日本橋高島屋での龍村織物×嵯峨御流 帯といけばなのコラボレーション

10月19日から24日まで、日本橋高島屋8階催場で開催されるコラボレーションは、9月1日のザ・リッツカールトン京都をはじまりとして、高島屋様ではこの度が4箇所目で、最終回となります。嵯峨御流関東地区連絡協議会の先生方が関灘知甫副華務長ご指導のもと、艶やかに会場を飾ってくださいました。

龍村平蔵社長様は、嵯峨御流の作品には、背景に風景を感じますね、と言ってくださったと伺い、大変嬉しく思いました。

これまで、京都、大阪、横浜、東京日本橋、と四箇所の高島屋様でのコラボレーション開催は、帯そのものの素晴らしさに加えて、紋様の背景にある歴史や品格を間近に感じさせていただける貴重な経験でした。直接いけこみに関わって下さった、嵯峨御流 京都・阪南和歌山・関東の各連絡協議会の先生方も、有難うございました。

五管筒 富士 |  美男葛とアケビの実、ほか |

|  尾形光琳の御所車紋様の帯 |

炭留 |  文人華「幽谷佳人」。 石に気品高い芳香を放つ蘭を配する。この雅題には、吉祥の気配が漂うという寓意が込められている |

十二律管に、松と胡蝶蘭 |  飾り釣瓶。模様は嵯峨蒔絵 |

蟹の花留 | |

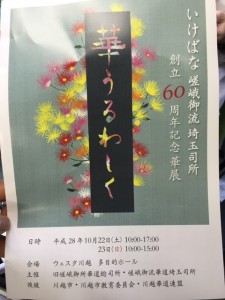

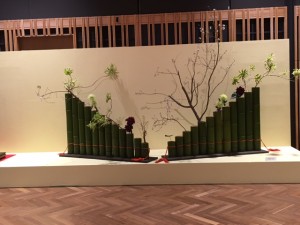

10月22日、嵯峨御流埼玉司所創立60周年記念華展を拝見しました。

川越市のウェスタ川越で開催された、埼玉司所創立60周年記念華展に伺いました。開会式で埼玉司所長小川秀水先生ご挨拶の後、ご来賓の川越市長川合義明様、川越市華道連盟会長様、華道総司所副理事長草津栄晋様が祝辞を述べられ、私もお喜びの心を込めて一言ご挨拶をさせていただきました。

続いて晴れやかにテープカットが行われて開会となりました。

今年3月にオープンしたばかりの真新しい会場の雰囲気も清々しく、60年の新たな門出にふさわしい、力作揃いの花展でした。