嵯峨、大覚寺の近辺は日ごとに紅葉の色が鮮やかになってきました。秋晴れの今日、11月11日の嵯峨野の風景をご紹介します。また、本日より大覚寺のライトアップが始まります。

大覚寺夜間拝観日時:平成28年11月11日(金)~12月4日(日)

※11月17日,18日,19日の3日間は、夜間特別拝観を中止致します

午後5時30分~午後8時30分 午後8時受付終了

※昼夜入替制。

この楓は、嵯峨っ子秘蔵の一本。寺院のお庭以外では、嵯峨で一番美しい紅葉を見せてくれます。場所は、清涼寺を、南へ下がったところ。嵯峨祭の御旅所の楓です。

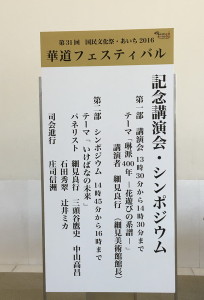

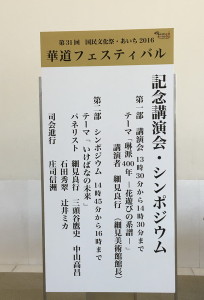

11月5日。「第31回 国民文化祭あいち2016 。華道フェスティバル 記念講演・シンポジウム」に、パネラーとして出演させていただきました。

華道フェスティバル記念講演会・シンポジウムが、11月5日(土)13:30から16:00、愛知芸術文化センター12階アートスペースAで開催されました。

第1部基調講演は、京都の細見美術館館長 細見良行氏。テーマは「琳派400年―花遊びの系譜」。

第2部シンポジウム、テーマは「いけばなの未来」。パネリストは、細見良行氏、美術評論家 三頭谷鷹史氏、未生流中山文甫会副家元 中山高昌先生、石田流家元 石田秀翠先生、私、の5名。司会進行は、華道フェスティバル シンポジウム委員長 庄司信洲先生でした。

基調講演「琳派400年-花遊びの系譜」では、日本の美意識を象徴する琳派について大変興味深いお話を伺いました。

シンポジウムでは、まず司会の庄司先生から、国民文化祭あいちでは、「愛古知新」すなわち、伝統を愛し新しきを知り文化は動くというのがテーマになっている、日本の古典文学には世界に比べて多くの植物が登場するように、日本文化は花なくしては語れないといえる、という言葉で始まりました。

いけばなの表現において、うつろう自然の風姿を表そうとする立花に始まり、儒教などの思想を型とした生花、寓意に遊ぶ文人華、盛花、前衛いけばな、などいけばなの系譜を軸として、いけばなの未来について、様々な意見が交わされました。

細見氏からは、雪月花に代表されるように日本人はうつろうものに心を寄せて来た。また、ジャポニズムが世界に与えた影響は、単に異国趣味で珍しいというだけではなく、西洋の考えを根底から変えてしまうほど大きかった、という話が印象的でした。100年前の日本美術は、西洋の印象派絵画、料理ではヌーベルキュイジーヌ等、あらゆる分野において、その考え方を根底から変えてしまうほどの影響力があったと同様に、いけばなが西洋のフラワーアレンジメントに大きな影響をあたえているのではないか、と話されたのです。

石田先生は、日本文学や哲学 仏教などにテーマを求めらて華展を度々開催されておられ、雪月花など、常に変化し移ろいゆくものに日本人の人生観が深く関わっていると話されました。

また、三頭谷先生は、近世から現代、そして未来へのいけばなの担い手は、女性であるとお話になりました。

次に、私の発言を記させていただきます。

「未来というテーマは、大事な問題です。現代は混沌とした時代ではありますが、私達がなくしてはならないもの、継承していかなくてはならないものがあると思います。いま、人類共通の問題は環境問題だと思います。丁度、今日(11月5日)は国連で定められた「世界津波の日」だそうです。また、昨日は「パリ協定」が発効されました。環境問題は深刻になっています。100年後、この美しい自然が残っているのかな?これは深刻な問題だと思います。私達は、風景そのものからインスピレーションを受けて制作し、野に出て花に触れ、生身のものでしか伝えられないものを芸術として表現している立場です。100年後の子供達が今と同じような気持ちで花を生けられる、そういう社会や風土を守っていかなくてはいけないのではないでしょうか。これは、一つの、華道家としての務めなのではないかなと思います。風景の元になっているのは、命の原点でもある水の流れ、山から海までの流れの、どこか一箇所が滞っても環境破壊につながるわけです。ですから、命の大切さや、すべてつながって循環して存在しているというような教えとともに、美しい風景を守っていかなければいけない、と思う次第です。いけばなで、身近などこにでもある自然の風景を美しくいけることで、それを見た人は、それに共感して、あぁこんな風景は守りたいな、という気持ちが起こるのではないでしょうか。自然を愛で慈しむ気持ちを起こしてもらう、という事は華道家としての務めなのではないかなと、このように思います。」

また、日本いけばなの今後の目標として発信されている、いけばなの世界遺産への登録、学校教育への参入、について皆様が意見を交換されました。

私の意見は「いけばなを世界遺産にというお話がありました。日本の宝である自然の営みからインスピレーションを受けて美しく表現し、人々に感動と喜びを分かち合う芸術であり、しかも芸術と社会や生活を結ぶことができる、いけばなの素晴らしさを伝えていくためには、やはり華道家一人一人が、光るものを表現してこそ、いけばなが世界遺産に、というような事に繋がるのではないかと思います。日本いけばな芸術協会のような組織の存在がそれを実現していけるのではないか、流派を超越して、一人一人の華道家の魂とエネルギーが一つの大きな渦となり(気運を高める)場となるのではないかと思います。」

中山先生は、日本の風土がいけばなにつながったと締めくくられました。日本いけばな芸術協会が発行している「こどものいけばな」に掲載されているように、五節句など年中行事に絡めながらいけばながありますから、幼少の頃から教育をして、花に触れるように育って欲しいと思う。そういう意味で、学校教育にいかに入っていくかというところが一番大事だと思うので、皆様も機会があれば教育関係者とお会いするなどして、お花が入れるようにお話をしてお願いして頂ければ大変有り難いと思います。また、今回のいけばな展には1万人以上の来場者があるという事ですが、若い人も来てくれるように考えて欲しいと思います。スマートフォンでFace Bookなども活用して行きたいと思いますと、広い世代へのいけばな文化の発信に言及され、閉幕となりました。

パネラーの皆様からは、大変興味深い、様々なお話を伺う事ができましたが、ここでは限られた一部分のご紹介になりましたことをお許し下さい。

いけばな作家 松田隆作先生の作品展が、麻布十番ギャラリーで開催され、拝見させて頂きました。テーマは「山桜Autumn Version」。山桜だけを使い、先生が一年を費やして、幹や枝を自らノミで削られた作品は、桜の魂が現れるような気魄の籠ったものです。また、削る最中に出た皮や肉で染めた様々な色の布の、コラージュも展示されていました。つまり、大きな桜の木の、全体を全て使い、命を全うされた作品展なのです。

先生のブログからお言葉を一部引用させて頂きます。

「http://info.ryusakumatsuda.com/?eid=59

個展2週目となりました。(中略)できれば映像ではなく実作を見ていただきたく思います。日々、山桜のヒビ割れが大きくなっています。まだ生きているのですね。

そのヒビは只今の日本、日本人、いけばな界を暗示しているような気がしてとても怖いです。

こわれた先に何が待っているのでしょう?

見て見ぬふりをして生きている今の私達。何かできるのでしょうか。」

私は、ギャラリーで先生からお話を伺いながら様々な思いを巡らしていました。

いけばなの背景には日本の美しい自然の風土があり、人はその自然があたりまえにあると思っているかもしれないが、いま、大切な風景が失われつつあるという事。これは、日々お花を通して自然と向き合っているからこそ感じる事かもしれません。お互いを思いやる事、違いを認めて尊敬し合う事、人は自然の一部であり、人も自然も全ての命は繋がって存在しているという日本の宗教観、その循環が途切れると環境破壊を招く事など。日本の伝統的文化であるいけばなが、生活と密着して日常生活の中で人々の美意識を高めてきたように、日々精進と自然を有り難く感じる心を取り戻さなくてはならないと思いました。

100年先の華道家が、今の私達と同じように、野分の風になびく尾花を見て詩情を覚え、月や雪や花の移ろう姿を愛でて命の輝きを感じられるように。

松田隆作先生の個展は、11月14日まで開催されています。

麻布十番ギャラリーにて。10時から19時。最終日は17時まで。

11月8日の、うめだ阪急百貨店コンコースウィンドーは、クリスマスの飾りです。

この、7m×4m奥行き約1.5mのウィンドーは、全部で7面あります。いまはクリスマスで、100人のサンタが、楽しいクリスマスストーリーを語っています。この展示は12月25日まで。

そして、いよいよ次は、新春を寿ぐ、嵯峨御流のいけばなが、7面のウィンドーに平成29年を祝う花を展開します。12月27日から平成29年1月15日まで展示されますので、ご期待ください。

京都市右京区民文化普及会総会に出席のため、右京区役所へ。

右京区の文化普及のため、右京区役所では文化普及会が組織されています。毎年区役所で開催される「右京区民美術展」での審査員として、私も参画させて頂いております。

来年2月24日(金)から27日(月)に、第30回目の美術展を迎えるにあたり、いま、様々な内容が検討されている最中です。

会議の為に立ち寄った右京区役所の一階受付には、凛としたいけばなが生けられています。京都嵯峨芸術大学 華道授業履修生によるいけばなは、見る人の心を清々しくしてくれ、私は心から誇らしい気持ちになりました。この場所に、常に花があるためには、背景にいる人の心配りがあることがひしと伝わってくるからです。

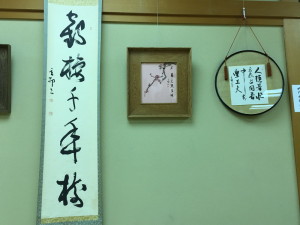

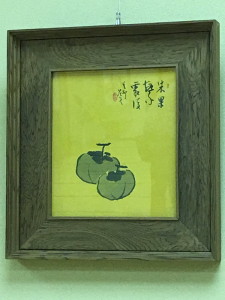

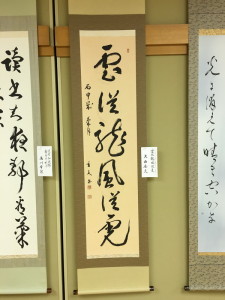

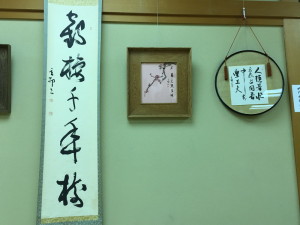

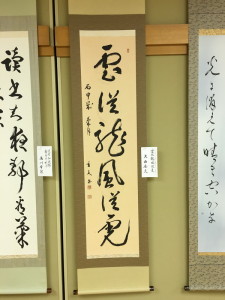

京都文化博物館にて開催された、竹心書道会主催の「第19回竹心展」を拝見しました。大覚寺で書を教えておられた、故竹内香邨竹先生を師と仰ぐお方が、竹内先生の気風を今に伝えるべく、毎年開催されているものです。

睦まじい会員の皆様による書・画・花 の作品を堪能させていただきました。

賑やかな会員の和を、見守るように飾られている、竹内香邨の作品をご紹介させて頂きます。

故竹内香邨先生作品 |  故竹内香邨先生作品 |

大西香文先生作品 |  向かって左から2人目におられるのが、竹心書道会 大西香文先生です |

|  |

11月6日、京都新世代いけばな展2016後期展を拝見しました。

84流派74名の、京都若手華道家による展覧会です。嵯峨御流からは前期2名、後期2名が出瓶されています。

後期の嵯峨御流の作品をご紹介します。

石原牧風 |  長谷川明洲 |

11月4日、京都新世代いけばな展2016を拝見しました。

今年のテーマは「花×彩×葉」。84流派74名の若手華道家による展覧会です。嵯峨御流からは前期2名、後期2名が出瓶されています。

前期の嵯峨御流の作品をご紹介します。

田中崇甫 |  城谷小綾甫 |

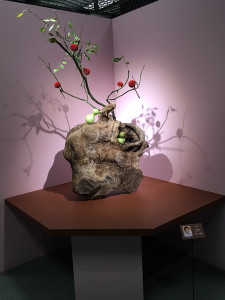

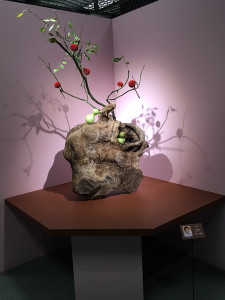

11月1日から6日まで、「第31回 国民文化祭・あいち2016 華道フェスティバル」に出瓶

11月1日から6日まで、「第31回 国民文化祭・あいち2016 華道フェスティバル」に出瓶された嵯峨御流の作品をご紹介致します。この華道フェスティバルでは、嵯峨御流の庄司信洲先生が実行委員副会長を務めておられます。

なお、華道フェスティバル記念講演会・シンポジウムが、11月5日(土)13:30から16:00.、愛知芸術文化センター12階アートスペースAで開催されます。

第1部基調講演は、京都の細見美術館館長 細見良行氏。テーマは「琳派400年―花遊びの系譜」。

第2部シンポジウムは、テーマ「いけばなの未来」。パネリストは、細見良行氏、美術評論家 三頭谷鷹史氏、未生流中山文甫会副家元 中山高昌先生、石田流家元 石田秀翠先生、わたくしも参加させていただきます。司会進行は庄司信洲先生です。

前期作品

嵯峨菊をいけさせて頂きました。

わたくしは、この度 「第31回 国民文化祭・あいち2016華道フェスティバル」後期展に、日本いけばな芸術協会から招待出瓶させて頂きました。

嵯峨菊は、嵯峨野の風土が育んだ独特の瀟洒な姿・咲き方をする菊です。また、旧嵯峨御所大覚寺には、嵯峨天皇が菊を手折られて殿中の瓶にいけられたところ、その菊に自ずと天地人三才の姿が備わっていた事に感動され、「爾今花を賞ずる者はこれを範とすべし」と仰せになられた事が寺伝として伝わっております。

この作品では、菊の籬(まがき)を連想する花器を用い、手作りの籬を添えています。「籬の菊」は、秋の風物詩として絵や歌に古くから好まれているモチーフ、ビルの中にいける1500mm×1200mmの花台の空間に、嵯峨菊が咲く野の風情を感じていただければ幸いです。

11月4日から6日名古屋市民ギャラリー栄8Fにて展示されます。