11月20日。第36回 日本盆栽大観展を拝見しました

京都市内の、みやこメッセで開催された、第36回 日本盆栽大観展を拝見致しました。この展覧会は毎年開催されているもので、わたしも好きで度々拝見しているのですが、偶然にもワシントンD.C.で主催者の鈴木亨様とお出会いする機会に恵まれて、今年の盆栽展にお招き頂いたのです。

沢山の名品が出品されていましたが、私のスナップ写真で雰囲気をお伝えします。

|  |

|  |

|  |

|  |

|

HOME > 華務長の部屋

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

京都市内の、みやこメッセで開催された、第36回 日本盆栽大観展を拝見致しました。この展覧会は毎年開催されているもので、わたしも好きで度々拝見しているのですが、偶然にもワシントンD.C.で主催者の鈴木亨様とお出会いする機会に恵まれて、今年の盆栽展にお招き頂いたのです。

沢山の名品が出品されていましたが、私のスナップ写真で雰囲気をお伝えします。

|  |

|  |

|  |

|  |

|

藤田裕之様は、ご多忙の中お時間をお取りくださり、私どもを迎えてくださいました。

早速、副市長様のFacebookに私どもの訪問を書いてアップしてくださいましたので、ご紹介させていただきます。

京都市副市長 藤田裕之様のFace Bookから文章とお写真を転載させていただきます。

「旧嵯峨御所 大覚寺に保存されている嵯峨天皇勅封の般若心経が、60年に一度開封されます。西暦818年、弘法大師の勧めで、世の平安を祈願して嵯峨天皇御自身が浄書された般若心経で、平成30年がいよいよその時になりますが、今回は20回目の1200年記念になるそうです。また同時に、嵯峨天皇が大沢池の菊一輪を手向けたことが始まりとされる「いけばな嵯峨御流」も創流1200年を迎えられるということで、大覚寺の草津総務部長、田村財務部長、辻井ミカ華務長、総代の井上市会議員らが、わざわざご挨拶にお越し下さいました。2018年、何かが起こる!今から盛り上がりに期待しています。」

嵯峨菊は、このお寺の門外不出と言われる菊。仕立て方も、咲き方も、すべてが独特です。11月末まで寺内に飾られています。

|  |

|  |

|  |

|  |

|

大覚寺は、紅葉の盛り」。28日頃までが見頃でしょうか。

紅葉といえばカエデ類の別名になっていますが、もともとは「紅葉ち・黄葉ち」いずれも「もみち」と読み、草木が赤や黄色に葉を染める事を「もみちする」と、形容したのですね。やがて平安時代に変化して「もみぢ」「もみじ」と変わっていきました。

もみちする葉のとりどりのいろは、いくら眺めても飽きるということがありません。

秋の嵯峨野へ、お運びくださいませ。夜は真紅の水鏡が、庭のお池に広がります。

|  |

|  |

|  |

|  |

ホテルグランヴィア京都 古今の間において開催された 「花の宴Ⅲ」。今年のテーマは「舞」です。

黒沢全紹大覚寺門跡猊下ご臨席のもと、特別ゲストとして株式会社龍村美術織物取締役営業本部長 武村恭志様をお迎えして、約130名の嵯峨御流権法印以上の称号者の皆様や全国司所長様とともに、特別な親睦会をもたせていただきました。

祝い花として、まず、舞台には華道理事による紅白一対の大きな荘厳華のライブです。この度の宴「舞」にちなみ、能の演目の中で おめでたい時に舞われる「石橋(しゃっきょう)」をテーマにプロデュースさせていただいたものです。お囃子の笛・大鼓・小鼓・太鼓が奏でる、深山にしたたり落ちる露や、力強く豪壮な響きの中で、舞台中央に飾られた牡丹柄丸帯の左右に、紅白の作品が二作同時に豪快にいけあげていく様をお楽しみ頂けた事と思います。

「石橋」のあらすじは、日本から平安時代に中国に渡った僧が、文殊菩薩の霊跡で知られる清涼山(しょうりょうせん)を訪れると、そこには細くて長い、まるで虹のような形をした橋が架かっており、その向こうは文殊菩薩の浄土だと、橋の手前で童子の姿をした仙人に告げられる。対岸の極楽浄土へ渡ろうとするが人間がたやすく渡れる橋では無いと呼び止められて、言われるままに橋の手前で待つ。能で特に有名な場面は、この石橋を象徴する台と赤白の牡丹が中央に置かれ、僧の前に文殊菩薩のお使いである獅子が囃子にのって現れ、勇壮で豪快な獅子舞を披露して舞台は極楽浄土と化す、というものでお正月などにふさわしい曲とされています。

石橋の舞台に置くべき牡丹の花を、この度は龍村織物様の大牡丹印金の豪華な丸帯をお借りし、舞台中央に飾らせていただきましたので、いけあがった作品の前で、龍村織物の武村様とのトークショーで、帯のお話などを伺うことができました。

宴の始まりに際し、黒沢全紹門跡猊下のお言葉。続いて草津栄晋総務部長のごあいさつは、御療養中の江頭弘勝宗務総長からのメッセージを代読されました。そして、乾杯の発声で賑やかに開始となりました。司会進行は青野直甫華道企画推進室副室長。

各テーブルで、皆様をおもてなししてくださいましたのは、内局の草津栄晋総務部長、竹原善生教務部長、田村快光財務部長、岡田脩克副総裁、垣花悦甫副華務長、関灘知甫副華務長、服部孝月華道企画推進室長、西村強甫学院長、田中喜久甫研究所長、本田博甫理事、光岡道寛理事、村上巨樹理事、冨岡紀甫副学院長、黒田祥甫副学院長、下村久仁甫副研究所長、谷田緑甫副研究所長です。

宴がたけなわとなった頃、舞台で花街の芸舞妓さん4人の華やかな舞が披露されました。舞が終わってからは、各テーブルで、芸妓さんや舞妓さんを囲んでの写真撮影で賑わっていました。グランヴィアホテルのお食事を楽しみながら、福引や、月刊嵯峨の懐かしい写真をプロジェクターで映して昔話に花を咲かせたりして、和やかで楽しい宴は、時の過ぎるのを忘れるほどで、最後に田村快光財務部長様のご挨拶にてお開きとなりました。

ホワイエでは、華道総司所販売課の方が新製品の「月の華」のお菓子やオリジナル商品のご紹介と販売があり、月の華は人気で、間も無く完売でした。

会が賑やかで楽しいものになりましたことは、ご参加くださった方が主催者の心を汲み取り、自ら進んで一座建立の気持ちを持って臨んでくださったからだと思います。また主催に関わる人が、参加者に喜んで頂きたいという想いで皆心を一つに通わせあった賜物。

どのような会においても、お互いの心を汲み取る気持ちで臨むことの大切さを痛感した、実り多い宴となりました。皆様有難うございました。

|  |

|  |

|  |

|  |

第50回の心象書展は、西野象山先生傘寿、西野玉龍先生喜寿 のお慶びを重ねられたお祝いの会でした。後を継がれる西野桃笠先生にもおめにかかりご挨拶させていただきました。桃笠先生は嵯峨御流いけばなを但馬司所でなさっておられます。

私のスナップ写真ですが、お三方の先生方の作品を撮らせていただきましたので、ご紹介致します。

京都市中京区にある六角堂をおまいりし、池坊展を拝見しました。また、池坊会館の中にあるいけばな資料館を久しぶりに訪れ 見学させていただきました。

|  |

11月12日。アメリカから、初めて日本に来られたイービーさんが、築110年の我が家に遊びに来てくださいましたので、いけばなをライブでご覧いただき、そのあとイービーさんも体験されました。わずかな時間でしたが、花は初対面の私達の心を結んでくれました。

<Friendship through flowers>

これはIkebana Internationalのモットーにもなっていて、心に響く言葉です.

|  |

|

大覚寺の拝観口から寺内にお入りになりますと、すぐの廊下の突き当たりに、孔雀の間が見えます。以前は賓客の間として使われていたお部屋ですが、ここに金剛華菩薩(こんごうけぼさつ)様が祀られ、嵯峨御流のお花のご紹介もさせていただけるお部屋になりました。ぜひ、ご来寺の折にはこの小さなお部屋の前にもお立ち寄りくださいませ。

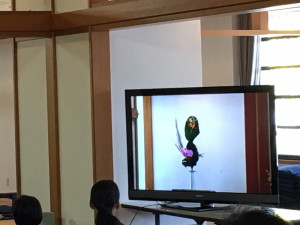

今は、金剛華菩薩様の前に、エニシダを200本使った生花と、分体株分けの作品が飾られています。これは、11月12日の遊花一日秋期大学で、講師の光岡先生がいけられたものです。

https://www.sagagoryu.gr.jp/post_id_6535/

嵯峨御流では、華道総司所会員限定企画として、年に3回「遊花一日 」を開催しています。講師が選定したテーマの元、全国から応募された総司所会員が、大覚寺内 華道芸術学院の教室で、花三昧の充実した時を過ごす企画です。

今回のテーマは「条物をさばく」。内容は、デモンストレーション「エニシダの線状美を楽しむ」。実技はエニシダの生花三才格でした。開講式では、黒沢全紹門跡猊下のお言葉の後、私もご挨拶をさせて頂きました。本日の講師、華道理事 光岡道寛先生は、難しく、枝をはらうのに手間のかかるエニシダの生花を、わかりやすく、手際よく説明されながら、指導されました。

午後の実技は、光岡道寛理事、青野直甫華道企画推進室副室長、冨岡紀甫華道芸術学院副学院長、黒田祥甫華道芸術学院副学院長の4名の先生方のご指導で、受講生の方は、熱く数いけの三才格に挑まれました。

華道芸術学院玄関には、光岡先生が助手の先生方といけられた200本の見事な数いけの作品、分体株分け、五管筒が展示され、それらの作品の前では受講生の歓声と溜息が聞こえていました。

エニシダを生花にいける事は、難易度の高いものですが、こうして講師の先生の特別講義を聴き、多くの皆様と一緒にいけると、頑張れるものですね。

次回の「遊花一日」冬期大学は平成29年2月18日。テーマは「富士をいける」、実技は生花 富士。

西村強甫華道芸術学院長が担当されます。”富士”に遊ぶ一日にお越し下さい。

|  |

|  |

|  |

|  |