12月14日。嵯峨御流会 平成28年度 第1回定例会に出席致しました。

師走の一日、嵯峨御流会の定例会に参加させていただきました。

今回の企画は、大阪市内で東洋陶磁美術館を訪れ、歴史と文化の町「堺」を訪ねるというものでした。

全国の嵯峨御流会員が大勢参加され、総司所から草津栄晋総務部長、関灘知甫副華務長もご参加なさいました。

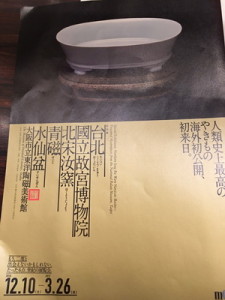

大阪市立東洋陶磁美術館では、”人類史上最高のやきもの”といわれ、海外初公開初来日の「水仙盆」について主任学芸員の小林仁先生から解説を頂いたのち、実際の中国北宋時代の汝窯の最高傑作「青磁無紋水仙盆」および北宋汝窯の青磁水仙盆4点と、さらに清朝の皇帝がその「青磁無紋水仙盆」を手本につくらせた景徳鎮官窯の青磁水仙盆1点の合計6点が一堂に揃った特別展を拝見しました。

今回、6点もの汝窯水仙盆が揃って海外で展示されたのは初めてだそうです。

このブログをご覧になられた皆様も、3月26日までにぜひ行かれると良いと思います。

私は、あいにく所用の為 堺の散策はできませんでしたが、役員の皆様の御心遣いが行き届いた、とても楽しい旅だったようです。文化に触れ、心と体に鋭気が充満する、そのような企画でした。

写真は、私が撮ったものと、嵯峨御流会から頂いたものを合わせてご紹介いたします。

大阪市のシンボル、大阪市中央公会堂。この建物の向かいに東洋陶磁美術館があります。 |  東洋陶磁美術館を出た後、ここで私は皆様に一言ご挨拶をさせていただき、 お別れしました。皆様はこれから堺の街へ! |

12月9日。千葉県の神田外語大学で、第2回目の嵯峨御流いけばなワークショップ

昨年6月の第1回嵯峨御流いけばなワークショップの記事でもご紹介しましたよ うに、理事長佐野元泰様が以前、「いざ外国で外国人と交流する際、いかに自国の文化について知っていることが重要であるかということを痛感した」というお話をしてくださいました。まさにこの外語大学の理念は、『言葉は世界をつなぐ平和の礎』。このため大学での教育は、『わが国の伝統と文化を究明し、諸外国の文化を理解し、国際社会の一員として世界に貢献し得る人材を育成』すること、とホームページに書かれています。

* 12月9日。

* 千葉県幕張にある、神田外語大学において、大学主催の第2回目の「嵯峨御流いけばなワークショップ」が行われました。留学生と日本人学生あわせて45名の参加者でした。会場となった、アジアン食堂は、アジア各地の楽器やファニチャーが備えられ、立派な舞台もしつらえられているオープンスペースです。受講生は、男女様々。お国も様々。でも、花をいけてライブを見て頂いたり、一緒に花をいけるということは、言葉の違いも超えて、皆仲良く 盛り上がれることなのだと実感いたしました。皆さんすごい熱気と集中力、そして、楽しそうな笑顔で取り組まれ、お花も、初めてとは思えないほど上手くいけてくださいました。

* 私は舞台の上からライブで伝える役目。派遣講師の石田先生・納富先生が皆さんを的確に指導してまわる役目、そして今回スタッフとして参加してくださった嵯峨御流の若いお二人、わたくしの通訳と、皆さんとのコミュニケーションを助けてくださいました。講師とスタッフのすばらしい動きに助けて頂き、授業時間90分間で全員が完成し、最後は自分の花を前に、お互いに大拍手で終わることができて気持ちの良い授業となりました。嵯峨御流のスタッフ、神田外語大学の先生はじめ事務方に感謝・感謝です。

この日のテーマは盛花立盛体。花材は赤芽柳・チューリップ・スターチス・ルスカス・ドラセナゴッドセフィアーナでした。

熱いライブが終わった後、会場を出て帰途につく途中、ふと舞台を振り返ると、今日のライブの花が一人佇んで 名残を惜しんでいるように感じました。

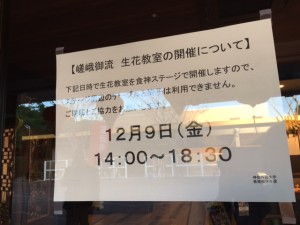

12月9日。神田外語大学にて、嵯峨御流いけばなライブと、ワークショップをします。

幕張にある、神田外語大学にて、大学主催の「嵯峨御流いけばなワークショップ」が開催されます。

本日の会場は、大学内「アジアン食神」。国際色豊かなこのキッチンは、巷でも有名でテレビ取材も入ったほど。今日は、16:30から嵯峨御流いけばなライブです!45名が受講予定で、オープンで楽しいライブになりそうです!

ワークショップは、私と、納富貴甫先生、石田啓甫先生、そして英語の話せる若い嵯峨御流スタッフが、受講生の皆様をサポートします。今日も快晴、房総半島は美しい!

本日は、嵯峨御流 関東の拠点である、東京専修会に向かいます。新幹線の車中で富士山を見ました。少し霞がかかっていますが、富士の姿を目にすると、心に勇気が漲ってきます。

さて、大阪梅田阪急百貨店のコンコースウィンドー7面全てに、嵯峨御流が迎春いけばな超大作をいける日が近づいて参りました。12月27日から、来年1月15日までの、20日間。1つのウィンドーの幅が5m~7m、高さは4m、奥行きは約1.5m。テーマはすべて、おめでたいものを取り上げています。嵯峨御流大阪地区連絡協議会の約100名の皆様と一緒に、26日の閉店後にいけこみをします。お近くへお越しの際には是非、ご覧くださいませ。

それにしても、この富士山の雄姿には、いつもいつもインスパイアされます。見るだけでエネルギーが、湧いてくる存在です。

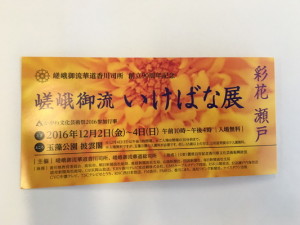

12月2日。香川司所創立90周年記念華展とレセプションに出席しました。

高松城趾玉藻公園内 披雲閣において11時からテープカットが行われました。香川県知事浜田恵造様、高松市副市長松下雄介様、大覚寺門跡黒沢全紹猊下、華道総司所副総裁岡田脩克先生、香川司所長松崎紫甫先生、私の6名。

続いてレセプションは、JRホテルクレメント高松にて、多数のご出席で盛大に執り行われました。

華展は4日まで、10時から4時まで開催されます。

12月2日.「彩花 瀬戸」のテーマで開催される、嵯峨御流華道香川司所の華展に伺います。

12月2日から4日まで、高松市内 玉藻公園 披雲閣において10時から4時まで開催されます。この度創立90周年を迎えられた華道香川司所のお祝いに、本日伺います。今日は、11時テープカット、12時半より記念レセプションがJRホテルクレメント高松で行われる予定です。

朝6時に家を出ました。車中から彩雲と来光を拝みながら四国へ向かいます。

11月25日、日本いけばな芸術協会 西部理事会。11月29日、日本いけばな芸術協会 定時理事会(関東、関西合同)に出席しました。

11月25日14:00から、公益財団法人日本いけばな芸術協会西部定時理事会、ホテルグランヴィア大阪にて。

11月29日13:30から、公益財団法人日本いけばな芸術協会定時理事会(関東、関西合同)東京都内、東京国際フォーラムにて。

以上の会議に出席しました。平成29年度の主な事業として、2つの華展が決定していますので、お知らせします。

①平成29年5月10日(水)~17日(月)「創立50周年日本いけばな芸術展」第一次展~第四次展に分かれて高島屋日本橋店にて開催。

②平成29年10月5日(木)~10日(火)「創立50周年日本いけばな芸術四国展」前後期に分かれて、香川県高松市の、「サンポート高松」、「高松城跡玉藻公園被雲閣」、「栗林公園」にて開催。

どちらの華展にも、嵯峨御流の会員の先生方が大勢出瓶されますので、ぜひご覧くださいませ。

写真は、11月29日の東京国際フォーラム。

11月25日。龍村美術織物様にご挨拶に伺いました。

9月以来、京都、大阪、横浜、東京で大変お世話になった龍村美術織物の龍村平蔵社長様にご挨拶に伺いました。

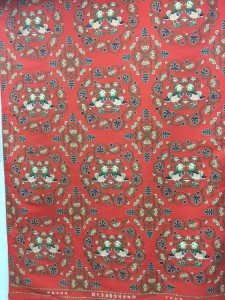

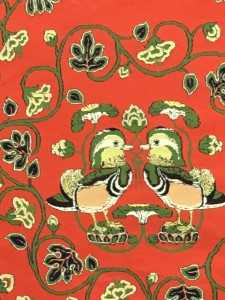

京都本社の応接間には、11月15日の「嵯峨御流『花の宴』」にお借りした黒地の牡丹の丸帯の朱地のものや、いま正倉院に出ている裂地の復刻など、素晴らしい作品が飾られていて、しばし美術品を楽しませて頂きました。

お写真中央は、4代目龍村平蔵社長様、向かって右は取締役営業本部長武村様。

11月28日。大正大学仏教学部 仏教学基礎ゼミナールの実技授業を担当しました

東京都内にある、大正大学仏教学部仏教学科「仏教学基礎ゼミナール」の授業で荘厳華の実習をご指導致しました。受講生は34名、うち女子は3名ほど、そしてほぼ全員がお花をいけるのは初めてです。

荘厳華は真言密教の六大を表したお花ですので、まず三つ具足や六大の構成の原理などを説明し、六大の枝の作り方なども解説した後、私が参考花をいけ、そのあと皆で同時に一枝ずついけていきました。皆、大変熱心に取り組まれ、90分の授業時間が終わるころには、全員、素敵な花がいけあがりました。感想を聞いてみると、嵯峨御流の新型荘厳花器「そわか」が挿しやすく楽しかったという人が多く、花は、いけていく過程に喜びがあることを実感して頂けたようで、とても嬉しく思いました。仏教に密接に関わっている荘厳華を、大正大学仏教学部という学びの場で こうして毎年実践して頂けることを、有難く思っております。

レジメより、荘厳華について簡単にご説明いたします。

「荘厳華は真言密教の宇宙観である「六大」を花で表現したものです。六大とは、地・水・火・風・空・識。密教では、宇宙はこれら6つの要素でできていると考えられています。いける時は、この六大をそれぞれ枝に振り当てていきます。六大それぞれの性質を踏まえた姿になるよう植物を見立てて選び、あるいはふさわしい姿になるよう撓めて挿し、いけ上がった花は一つの調和ある姿になるようまとめます。いけあがった荘厳華は、すべての花枝の足元が1本にまとまり、水際から直立に立つ姿になり、色彩的・構成的にも重厚多彩な花で、神事・仏事・婚礼・宴席など、荘重な場を飾る花として、見る人の心が浄化されるような、荘厳な雰囲気になります。」

11月27日。23時50分、東京駅に降り立ち、丸の内北口改札を出て、美しいドーム状の天井に見とれていました。開業当時の100年前の姿に復元された駅舎の、八角形の天井の四隅に、干支のレリーフを見つけました。

後で調べてみると、これらは、方角を示しているのだそうです。

丑(北東)、寅(北東)、辰(南東)、巳(南東)、未(南西)、申(南西)、戌(北西)、亥(北西)。