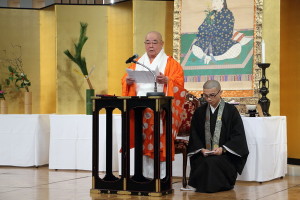

2017年1月15日 西保淳甫先生 北國芸術賞受賞祝賀会に出席させて頂きました。

昨年、北國芸術賞を受賞された、嵯峨御流 北陸司所 元司所長の西保淳甫先生の受賞祝賀会が金沢ニューグランドホテルで開催されました。

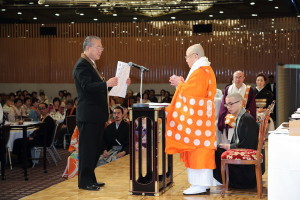

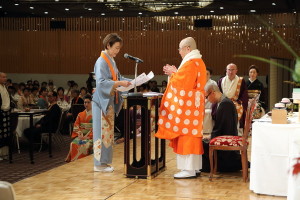

先生の長年の華道の普及と発展につくされたご功績に対する御授章をお祝いするため、発起人の皆様が企画されたものです。大勢のご参加で華やかな会となり、錚々たる方々の御祝辞に続き、私もお祝いの言葉を述べさせていただきました。

「西保淳甫先生 北國芸術賞受賞 お祝いの言葉

この度、栄えある 北國芸術賞を受賞なさいました事、心よりお慶び申し上げます。

今回の御授章は、西保先生のいけばな芸術活動が人々に勇気と活力を与え、ひいては社会に大きく貢献すると評されたものだと思います。私は、先生の日ごろの御熱心なご指導にも心から敬意を表しております。北國新聞で西保先生のインタビュー記事を拝見させて頂きましたが、先生のポリシーは自然体、すなわち「あるがままをいける」ことだと仰っています。先生ご自身も、いつも笑顔が素敵でおおらかな心をお持ちの、まさしく自然体の御方です。自然は“じねん”、すなわち森羅万象であり、人間もまた自然の一部だという教えは、華道を学ぶなかで実感出来る事でもあります。先生は、御作品をとおして、またご指導の中で、自然と一体になれる境地・安心感を人々に与えておられるのではないかと感じる次第です。

また、先生は一般財団法人件芸術文化協会の「ミラノ日本祭いしかわ2012」でイタリアの花でいけばなの魅力を大いに伝えられたとも伺っております。花は世界共通の言葉、花を贈る事は世界のどこの国においても親愛の印であります。これからますます国際化する社会の中で、日本伝統文化いけばなは、自然との共生や環境問題も、人が自然とどうかかわるか、という原点に対して大いに貢献していけると思います。

現在、西保先生は嵯峨御流華道総司所参与、そして北陸に70年の歴史を持つ華道北陸司所の元司所長で今は顧問でいらっしゃいます。これからも、新しい挑戦と素晴らしい御作品を発表していただき、より多くの方々に勇気と活気をもたらして頂きたいと思います。今後のますますのご活躍を祈念し、ご祝辞とさせていただきます。」

西保淳甫先生のお言葉

大覚寺 草津栄晋総務部長様からの祝辞 |  後列。向かって右から、北國新聞社常務取締役 砂塚隆広様、草津栄晋部長、野々市市長 粟 貴章様、金沢ニューグランドホテル社長 庄田正一様。 前列向かって左から、北陸放送株式会社社長 京村英二様、株式会社テレビ金沢部長 中田稔也様。 |

北陸司所ご重役の先生方と。 |  アトラクション。金沢芸妓の横笛と舞踏。 |

平成29年1月5日、平成29年新年拝賀式が執り行われました。ホテルグランヴィア京都にて。

真言宗大覚寺派宗務庁、旧嵯峨御所大本山大覚寺、嵯峨御流華道総司所の新年拝賀式が、晴表式晴裏式 ともホテルグランヴィア京都にて行われました。

晴表式では、黒沢全紹門跡猊下御導師のもと、献華式が行われ、光岡道寛理事と本田博甫理事による一対の若松が献じられました。献華従者は、小滝悦甫・阪上満甫・辰巳順甫・山本礼甫の4名の主任教授の先生方 。 供華侍者は全国から志願された、准皆伝以上の方々18名がつとめられました。供華侍者の初いけ指導は、田中喜久甫理事、岡田芳和理事。「敬白文捧読」を岡田脩克副総裁が読み上げられ、続いて門跡猊下に、井上與一郎総代、華務長辻井より新年のご挨拶を申し上げる「賀詞奏上」。門跡猊下から「お口祝いの儀」。

晴裏式は、森本武京都嵯峨芸術大学学長による乾杯発声で始まりました。学長は、ご挨拶の中で、今年4月から、本校が「嵯峨美術大学」に校名変更する事を述べられました。

楽しい祝宴の中で、初いけを供華した侍者の皆様のご紹介や、お楽しみ抽選会が行われ華やかで賑やかな晴裏式は、田村快光財務部長の中締め挨拶にて御開きとなりました。

1月4日。上賀茂神社に伝わる卯杖神事に参列させていただきました。

上賀茂神社は平安京ができる前からこの地の氏神様として建てられています。2015年御遷宮の年の10月には、嵯峨御流が献花式を奉納させて頂きました。一昨年前から、私は毎年この神事に参列させて頂いています。 本年は、正月初卯の日である1月4日に行われました。

昨年のわたくしのブログを引用して、卯杖神事についてご紹介致します。

卯杖(うづえ)を大神様に奉る、厳かな神事に参列させていただきました。 卯杖は、平安時代には新年に邪気を祓うための杖として、梅・桃・ぼけなどの 木でつくられ様々な装飾がほどこされて、これを天皇・東宮に奉献されてきたものです。日本の国と、天皇皇后様及び皇太 子様の安泰を願い、世界平和の願いを託する杖。現在、上賀茂神社の卯杖は、中が空洞の空木を二本 併せて、やぶこうじ・石菖蒲・紙垂(しで)をはさんで、日蔭蔓(ひかげのかずら)を飾ったものです。

古代より、ヒカゲノカズラは神聖な植物とされています。この卯杖を作っておられるのは、今では上賀茂神社と熱田神宮だけとの事。嵯峨御流の伝書第五巻には卯杖の事が書かれており、お正月に卯杖を作られる方 もいらっしゃると思います、一度節分までに訪れてみられてはいかがでしょうか。

上賀茂神社と葵祭の由来について

京都三大祭りの一つ、「葵祭り」は上賀茂神社・下賀茂神社のお祭りです。神社の縁起は古く、別雷神(わけいかづちのかみ)が、現在の社殿北 北西にある神山(こうやま)に降臨された際、御神託により奥山の賢木(さかき)を取り、阿礼に立て、種々のいろあやを飾り、走馬を行い、葵の 蔓を装って祭りを行った のが祭祀の始めと言われています。その後6世紀に賀茂祭(葵祭り)が起こり、平安時代の弘仁元年(810年)には、嵯 峨天皇の勅願により、伊勢の斎宮の 制度に準じて第八皇女有智子内親王(うちこないしんのう)を、賀茂の神に御杖 代(みつえしろ)として奉ら れ、以来13世紀初頭の礼子内親王(れいしないしん のう,後鳥羽天皇皇女)までの35名,約400年もの間続き,その後廃絶しました。

そし て,昭和31年以降再興され,祭の「路頭の儀」に斎王代・女人列が加えられて,今も京都にお住いの未婚女性が斎王代に選ばれています。

本殿前に飾られた宝船。毎年意匠が変わるそうです。 |  藤木権禰宜様と。 |

出発前。社務所前での禊。 |  本殿へ向かう道中。 |

卯杖神事参列者はこの様な印を掛けさせていただき、進列に加わります。 |  |

神事に臨む神官様と、ここでお祓いを受けます。 |  |

| | |

平成29年丁酉元旦の朝6時半に、旧嵯峨御所大本山大覚寺にて、旧臣代表の井上與一郎先生、華道代表として私も、修正会の法要六座のうち、二座目の法要に列席させていただきました。続く「お口祝いの儀」は正寝殿「御冠の間」で、僧職の方ばかりのなか、井上先生と私は門跡猊下に新年のご挨拶を申し上げる「賀詞奏上」を致しました。そして、別室にて猊下と井上先生に大福茶を一服たてさせていただき、晴れやかな新年の御挨拶の儀を、今年もつつがなく迎えさせていただきました。

門跡猊下への賀詞奏上では、嵯峨御流華道総司所 いけばな嵯峨御流は、109の司所が一丸となり、より多くの師範門人とともに、いけばなで明るい未来をひらいてまいりたいと思います。と申し上げました。

嵯峨御流の花を通じて、その根底にある嵯峨天皇様の御心に感動する一人一人の力が合わされば、大きな力となって、世の中を明るく変えていくことができるはずです。皆様と力を合わせて前進してまいりたいと思います。本年も宜しくお願い申し上げます。

初日の出を心経前殿から拝む |  お口祝いの儀が行われた、正寝殿 御冠の間。 |

8時、大覚寺 式台玄関に元旦の荘厳な光が射し込む。 |  隅々まで美しく掃き清められた境内の庭は、一層輝いて見える。毎日、境内を美しく保たれている方々のご苦労を思い、思わず手を合わせる。 |

築100年を越えた我家の前で。 | |

平成28年12月30日。大覚寺内に迎春花をいける。

毎年12月30日には、大覚寺内に迎春花の挿花が行われています。

今年は比較的暖かい晴天の一日となり、西村強甫華道芸術学院学院長のご指導の下、嵯峨御流教授および派遣講師の中から10名の先生方が朝10時半から約半日かけて寺内の様々な場所に 新春を寿ぐいけばなをいけて下さいました。私は、御題「野」の花器を用いて、孔雀の間に松をいけさせていただきました。

寺内は既にお正月の準備が整い、注連縄飾りや門松が立てられて、拭き清められた寺内のお堂やお部屋に花がいけられると、凛とした晴れ晴れやかな空気が漂いました。

2017年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2016年12月27日から2017年1月15日まで

7面の作品を一つずつご紹介します。嵯峨御流大阪地区の100人の先生方と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

各ウィンドウの高さは4m.幅は5mから7m。奥行わずか1.2mの範囲にいけています。

ウィンドウコンセプトは、私が考えたものですが、英訳は阪急さんが翻訳依頼して下さったものです。

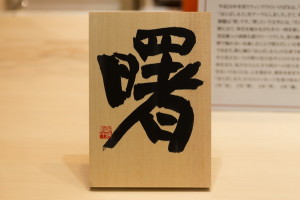

「曙」

初日の出に赤く染まる「赤富士」を鑑賞した人は災厄から免れたり、商売繁盛など願いが叶うと言われている。古来より「一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)」といい、初夢に富士山を見ると良い年になるという縁起の良い取り合わせでもある。富士山は「無事」や「不死」鷹は「高い」茄子は「成す」に通じるという説もある。勇壮な富士の姿と、長く続く裾野の風景を表現した。花材:這ビャクシン・貝塚・「彩雲」に見立てた雲竜桑・福寿草・岩ひば

Dawn

Taking in the view of a “red Mount Fuji” splashed with color by the first sunrise of the year is believed to keep misfortune away, bring prosperity in business, and otherwise make one’s wishes come true. The sound of the auspicious word “Fuji” parallels Buji (“Safe”) and Fushi (“immortality”).

The artwork depicts the magnificent sight of Mount Fuji and the scenery of the vast skirts of the mountain.

2017年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2016年12月27日から2017年1月15日まで

7面の作品を一つずつご紹介します。嵯峨御流大阪地区の100人の先生方と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

各ウィンドウの高さは4m.幅は5mから7m。奥行わずか1.2mの範囲にいけています。

ウィンドウコンセプトは、私が考えたものですが、英訳は阪急さんが翻訳依頼して下さったものです。

「酉」

夜の“あけ”を告げる鶏は、太陽神を祭る伊勢神宮にも、神の動物として飼われている。酉年に因み、鶏冠杉や鶏頭を使って「鶏」を見立てた作品。伊藤若冲の「仙人掌群鶏図」から連想して、江戸時代に珍重された大サボテンを配し、ソテツなど南国の植物を使って、庭園に遊ぶ鶏の姿を描く。

花材:チャボヒバ・鶏頭・鶏冠杉・貝塚伊吹・ソテツ・ヤシ新芽(鶏の尾)・サボテン・エケべリア

Rooster

The rooster announces the break of day. The Grand Shrine of lse which enshrines the sun god also reveres the rooster as a sacred bird in tribute to the coming year -Year of the Rooster – this arrangement depicts a rooster with ‘Cristata’ Japanese cedar and Cockscomb. Using a giant cactus inspired by Ito Jakuchu’s Saboten Gunkei-zu (“Cactus and Domestic Fowl), the artwork depicts a rooster playing in a garden among sago palms and other tropical plants.

2017年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2016年12月27日から2017年1月15日まで

7面の作品を一つずつご紹介します。嵯峨御流大阪地区の100人の先生方と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

各ウィンドウの高さは4m.幅は5mから7m。奥行わずか1.2mの範囲にいけています。

ウィンドウコンセプトは、私が考えたものですが、英訳は阪急さんが翻訳依頼して下さったものです。

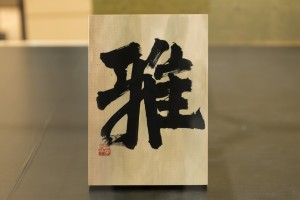

「雅」

平安時代、宮廷用の牛車を御所車といい、高位高官の乗り物であった。嵯峨天皇の曾孫が白川の里に別荘を構え、里に咲く色とりどりの花で飾った御所車を献じた故事から、屋形部分を取り去り勾欄で囲い、その中に器を置き花をいける設えを「御所車」と呼ぶ。

花材:蛇の目松・椿・葉牡丹・レッドウィロー・胡蝶蘭・オンシジウム・白着色垂れ桑

Sophisticated Grace

Higher officials in the Heian Era used an ox-drawn coach called Goshoguruma as a court carriage.This artwork is inspired by an elegant anecdote telling how a great-grandchild of Emperor Saga,who lived in another villa in Shirakawa Village, decorated a carriage with colorful flowers that bloomed in the village as a gift to the Emperor. This arrangement of placing a dish inside a carriage with its roof removed and surrounding the part with decorative railing is also called Goshoguruma.

2017年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2016年12月27日から2017年1月15日まで

7面の作品を一つずつご紹介します。嵯峨御流大阪地区の100人の先生方と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

各ウィンドウの高さは4m.幅は5mから7m。奥行わずか1.2mの範囲にいけています。

ウィンドウコンセプトは、私が考えたものですが、英訳は阪急さんが翻訳依頼して下さったものです。

「龍」

伐採される運命の松に出会い、この松の幹を龍の姿に見立てて、作品に昇華させたいと思った。龍は天空を切り開いて昇って行く「ほとばしる力」であるエネルギーの象徴。天上に大きくうねる雲は良き事を呼び寄せる、縁起の良い瑞雲とした。

花材:赤松の木・落羽松(ラクウショウ)気根・岩ヒバ・和ラン・白着色ツゲ・松かさ

Dragon

Coming upon this pine tree that was due to be cut down, the author saw a vision of a dragon in its trunk and brought it to life in a work of art. A torrent of energy surges from the rising dragon cutting through the roof of heaven. The billowing clouds in the heaven are the iridescent clouds Buddhists believe to bring good fortune.

2017年梅田阪急百貨店コンコースウィンドウに嵯峨御流が迎春花を挿花しました。2016年12月27日から2017年1月15日まで

7面の作品を一つずつご紹介します。嵯峨御流大阪地区の100人の先生方と一緒に作り上げたものです。写真は、阿部朋也さん。時々私のスナップ写真もまざっていますが。

各ウィンドウの高さは4m.幅は5mから7m。奥行わずか1.2mの範囲にいけています。

ウィンドウコンセプトは、私が考えたものですが、英訳は阪急さんが翻訳依頼して下さったものです。

「界」

花で曼荼羅をイメージした。中心の花は全てに平等に降り注ぐ太陽のエネルギーを表現している。どんなものにも命がありその命はすべてつながってこの世に存在している。しかもどこをとってもそこが中心となって繋がっていくものだという曼荼羅の思想は、人と人との関係においても通じる。人と人が手をつなぎ和の心で結びつく絆によって、未来は明るく広がる。

花材:アガベ・チランジア・古木・サボテン類・多肉植物・御所好「御題花器『野』」

World

This flower arrangement captures the image of a mandala. The center flower represents the sun, which showers energy equally on all living things.The mandala depicts how everything has life and how each individual life is its own center whilst also being connected to other lives as part of their existence in this world. The future opens up brightly through bonds among people created with wa no kokoro (“respect for others and harmony”).