2017年2月17日。一光流家元継承記念展を拝見いたしました。

国宝 元興寺禅室において開催された記念花展は、一光流先代家元の梅田博宣先生の一周忌追善と、平成28年4月1日に二代目家元を継承された梅田和伸先生の家元継承記念展でした。

先代お家元が、この元興寺とのご縁が始まりだったことから、二代目お家元も継承記念花展はこのお寺でとの御意向だったと伺いました。

国宝のお堂は、柱や壁にも歴史の重みが感じられ、会場に設えられた数百枚の蓮葉から漂う蓮の芳香がお堂の隅々にまで満ち、清らかで厳かな雰囲気の中で、先代の遊び心が偲ばれる御遺作の品や、お洒落な一光流スタイルの作品の数々を拝見させていただきました。

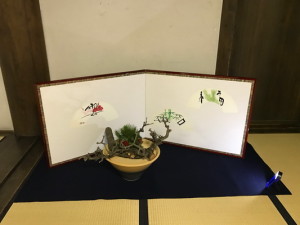

家元 梅田和伸先生の作品

新聞に掲載された、嵯峨御流の先生方の作品をご紹介します。

2017年2月10日。京都新聞夕刊。華の時代~二条城にいける<黒書院>~の紙面に、垣花悦甫副華務長の、紅白梅を使われた生花の作品が掲載されていました。

50年前マレーシア国王夫妻をお迎えする際に、恩師の助手として献花式をされた思い出のお部屋で、国王ご夫妻への想いを紅白梅に託された作品です。

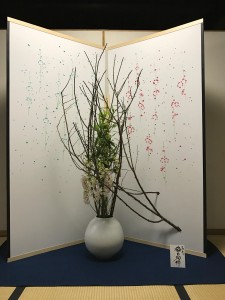

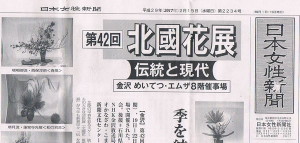

2017年2月15日。日本女性新聞、「第42回北國花展~伝統と現代~」の記事。1月14日~17日まで金沢市で開催された展覧会において北國芸術賞を受賞された西保淳甫先生の受賞者大作作品の写真が掲載されていました。テーマは「春風」。花材は松・梅ほか。

また、写真は載っていませんが、196名の出瓶者の中から記者が注目した諸作品の紹介として、特別大作席の嵯峨御流 横田寿美保先生の「祥」(花材は暗転・杉ほか)が紹介されていました。

2月11日。桂古流創流150周年並びに二代目新藤華盛襲名記念祝賀会に出席させていただきました。

2月11日、伊勢丹浦和店での桂古流創立150周年記念華展を拝見し、お家元ご一家の作品も拝見させて頂きました。また、夕刻から浦和ロイヤルパインズホテルにて開催された祝賀会にお招き頂きました。

副家元に、ご子息の白龍先生が就任なさるというおめでた尽くしです。

桂古流は、江戸時代の末期、桂宮家に花務職として仕えられた養真斎白龍氏によって創始されたものと伝えられ、三代目からは、浦和の地にて華道普及に努められたということです。

舞台壇上には、9世家元新藤華盛先生、会長新藤三枝先生、副家元白龍先生が並ばれ、華盛先生からご挨拶がありました。続いて、ご来賓お祝辞を、日本いけばな芸術協会理事長で一葉式いけ花家元 粕谷明弘先生、日本いけばな芸術協会副理事長 都未生流家元 大津光章先生、小原流家元 小原宏貴先生、衆議院議員 武正公一様、さいたま市長 清水勇人様の五名の方々が述べられました。柿沼トミ子埼玉県議会議員の乾杯、宴の終わり頃には、東儀秀樹氏が登場され、楽しいトークと素晴らしい演奏。

お家元とご一家のお人柄ゆえか、皆様のお祝辞はとても温かいものでした。ご来賓のご祝辞の中にあった、いけばなは人の和をつなぐもの、というメッセージは、深く心に残りました。

沖縄では、1月から2月にかけて桜のシーズンです。

寒緋桜という品種で、濃いピンク色の花が下向きに可愛く咲くのです。沖縄の桜前線は、本島北部から南部、そして離島へと下がっていくのだそうです。一年中暖かい沖縄では、桜の花が開花する温度まで下がらないと、咲かないのですね、先に寒くなる北部から順に桜前線が南下して行きます。

この写真の桜は、昨年の1月に沖縄の先生が一番に咲き出した寒緋桜の枝を切って、わざわざ送り届けて下さったものです。すぐにいけて、昨年の月刊嵯峨に掲載させて頂きました。

今年、一般社団法人いけばなインターナショナル世界大会が沖縄で開催されます。5年に一度、日本で開催され今回は11回目となります。4月12日から16日まで、会場の沖縄コンベンションセンターで、名誉総裁高円宮妃久子殿下ご臨席の元7流派のデモンストレーションと華展が繰り広げられ、世界60か国164支部から1100名を超える会員が集まられます。詳細は、I.I.公式ホームページをご覧ください。

http://www.ikebanahq.org/convention/11th/WC2017_brochure.pdf

3日に分かれて行われるデモンストレーションの、トップ初日13日13時から、嵯峨御流がデモンストレーションをします。時の巡り合わせとご縁で、私が1時間のデモンストレーターをつとめせていただく事になっております。1200年嵯峨御流が大切に伝承している、嵯峨天皇様が示された、命の大切さと平和を願う心を花に託して、沖縄司所の皆様とも力を合わせ、全力で臨みます。

もしデモンストレーション見学ご希望の方は、華道総司所にお問い合わせ下さいませ。

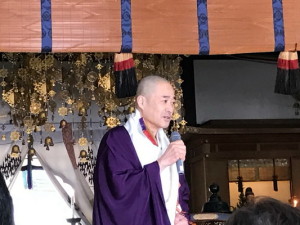

2月3日。大覚寺で節分会が執り行われ、参拝させて頂きました

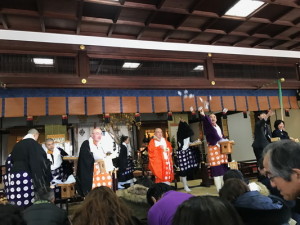

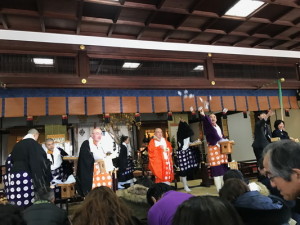

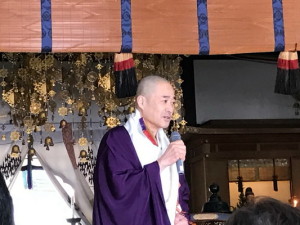

2月3日は節分。大覚寺で10時から恒例の節分会が行われました。法会は、門跡猊下御導師の元、竹原善生教務担当執行の発音に合わせて声明の音が堂内に響き渡り、心に感動の波がわき、寒さを忘れてしまいました。大覚寺の、美しい僧侶の所作にも、見とれてしまいます。

邪気払いの豆は、大覚寺では「福は内」しか言いません。

では、節分会について、大覚寺ホームページより引用させて頂きます。

人生に幸福と平和を

節分会(星まつり)

御影堂にて執り行なわれる節分祭。 節分は字のごとく「季節の分かれる時」で、立春・立夏・立秋・立冬などを表しています。現在では立春の前日の節分がとくに重んじられていますが、今日のような形は、平安時代、12月末に宮中で行われていた追儺式という悪鬼を追い払う習俗と、庶民の間にあった神様を家に迎えて祭るためにおはらいをする習俗が合わさり、豆をまいて鬼をはらう行事として江戸時代頃に定着したと言われています。真言宗では、その年の運命をつかさどる星を供養し、祈願をささげることにより人生に幸福と平和がもたらされるとしています。 なお、法会ののち参拝者に向けて福豆がまかれます。

福は内! |

門跡猊下も、福は内! |

福は内! |

参拝者の中から選ばれた方々や、酉年生まれの職員の方も、福は内 |

|

|

|

|

| |

|

| |

|

2月1日。華道芸術学院 専修会特Aクラスの授業を担当して。

大覚寺の中に、昭和24年に創設された華道芸術学院があります。嵯峨御流の師範を取得された方は、ご自分の所属司所(全国109司所)の研究会に参加すると同時に、華道芸術学院の専修会にも参加できます。大覚寺の中にある本所専修会以外にも全国に9箇所(東京、金沢、名古屋、和歌山、岡山、広島、香川、松山、福岡)あり、階級別に各クラスに分かれて活発な研究会をしております。

2月1日。小雪舞う嵯峨野は、寒さは厳しくともそれはまた嵯峨野ならではの風情でもあると感じる一日。この日、本所で専修会特Aクラスの授業を担当致しました。元教授、元派遣講師として、全国の師範を指導されていた先生方のクラスです。いけばなの技術はもちろん、理論も知り尽くした先生方のクラスでは、指導するというよりも、いけばなとはこのように楽しい境地になれるものなのだ、という事を理屈抜きに感じさせて頂ける雰囲気があります。

午前は理論の講義をし、参考花を見て頂きました。午後の実技では、先生方は、配られた花材の癖や極端な曲がりまでも愛おしそうにじっと眺めておられたと思うと、枝を生かし、あるいはためて癖を直し、上手く捌いて行かれます。

10時30分から15時30分まで、どなたも疲れを見せることなく、クラスの雰囲気は後半にさしかかるといよいよ活気と熱気を帯びて「節分の花」が次々と出来上がります。満面の笑顔で花をいける皆様は喜びにあふれているように見えた一日でした。

私は、授業を終えて、祖父辻井弘洲の遺語のなかに、このような一節があるのを、思い出しました。

「.花は生きている。花から話しかけられることもあれば 花と語りあうこともできる。花を生けるとは、花の持つもっとも美しい和合の姿を見いだす事である。」

参考花 野辺の景 |  参考花 節分の花 |

1月31日。JR京都駅新幹線コンコース改札内で、京都名流いけばな展を拝見しました。

京都名流いけばな展が、JR京都駅の新幹線コンコース改札内にて開催されています。

日程や場所など、詳細は公式ホームページをご覧下さい。

http://www.kyokanko.or.jp/huyu2016/huyutabi16_07.html#d_02

嵯峨御流の作品が2月5日まで展示されています。駅でJRの入場券を購入されれば、コンコースに入れますので、ぜひお立ち寄り下さい。

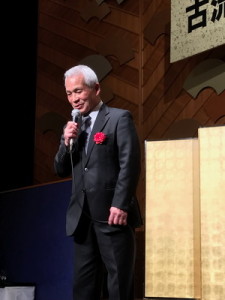

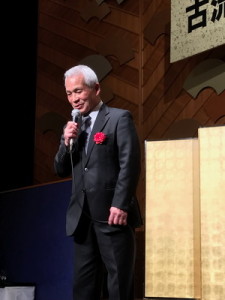

1月28日。古流松藤会創立百周年記念祝賀会に出席させて頂きました。東京、ホテルニューオータニにて。

日本晴れの日になりました1月28日に、古流松藤会創立百周年記念祝賀会が開催され、お招きを受けて、出席させて頂きました。6代家元池田理英先生のご挨拶は、皆様への感謝の言葉とともにこれからの未来に向けての抱負を強く述べられ、胸に深く染み入りました。

その後、ご一門の表彰式が執り行われ、続いてご来賓の一葉流家元粕谷明弘先生、古流理恩会家元宇田川理翁先生からご祝辞。乾杯は、日本女性新聞社社長西川治嘉様。

アトラクションでは、元宝塚の方々によるショーを楽しませて頂き、閉会は古流松藤会会長 野原理晴先生のご挨拶で締めくくられました。

日本晴れと富士の山 |  お迎え花。 |

六世家元池田理英先生 |  ご一門の表彰式 |

乾杯のご挨拶。日本女性新聞社社長西川治嘉様 |  宝塚 |

閉会のご挨拶。会長野原理晴先生 |  六世家元池田理英先生と会長野原理晴先生 |

1月18日。いけばなインターナショナル東京支部新年会に出席しました。

パレスホテル東京で開催された、いけばなインターナショナル東京支部新年会は、4月の世界大会in沖縄へのプレイベントとして位置付けられたものでした。パレスホテル葵の間のホワイエには、日本の各支部の花が挿花されていました。その中でも、ひときわ目を奪われたのは、広島支部長 青野直甫先生がいけられた、鳥のイメージの作品です。今年の御歌会始めの御題「野」に因んで嵯峨御流が作った御題花器を、このように素敵に使ってくださり、嬉しいことです!

そして、新年会では、松竹梅を、それぞれ池坊専好様、粕谷明弘様、小原宏貴様がいけられました。大変大勢のご参加者でとても華やか。各国大使夫人もいらして、「花を通じての友好」を深めあえたひと時でした。

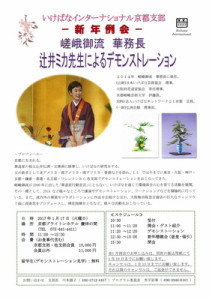

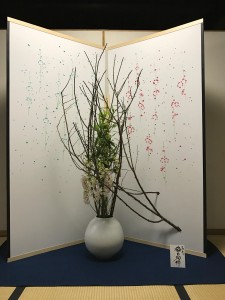

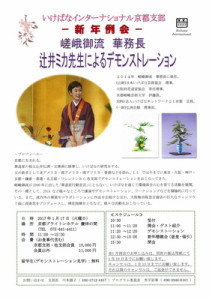

1月17日。いけばなインターナショナル京都支部新年会で、デモンストレーションを致しました。

1月17日。いけばなインターナショナル京都支部からの招聘を受け、京都ブライトンホテル1階において約1時間のデモンストレーションを致しました。

御来賓、タイ王国副総領事チャニダー ガモンナウィン様、フィリピン総領事夫人エリ ヨシダ様 、オランダ王国総領事夫人ウォルス音音様にご挨拶させていただきました。I.I.会員、嵯峨御流からも大勢のご参加で、約170名の皆様が集われました。金屏風が巡らされた豪華な慶翔の間でのデモンストレーションは、舞台上に祝意をこめた朱色の花台を敷いて、松(富士と三保の松原)、竹(文人華「富貴孝養」)をいけ、舞台脇左右の金屏風の前に梅(紅梅・白梅)を2作。続いて舞台上で景色いけ「深山の景」、最後に今年4月に沖縄で開催される第11回I.I.世界大会への想いを託して「沖縄の野辺の景」をいけました。

I.I.のモットー<friendship through flowers>

花は国や言葉を超えて、親愛の情を伝えるものです。

今回も、京都支部会長様をはじめ、役員の方々の献身的なご奉仕とおもてなしの御心が隅々まで行き届いた、華やかで楽しい新年会でした。

そして4月12日から15日まで沖縄で開催される世界大会には、世界60カ国164支部から1100名のいけばな愛好者が来日されると伺っています。13日は嵯峨御流のデモンストレーションが行われます、今から世界の会員の皆様と、お花を通じて平和を願い喜びの心をわかちあえることが、今からとても楽しみです。

三保の松原を見たてて。富士の姿は、心眼で感じて頂きたいと思います。 |  文人華「富貴孝養」。写真は、阿部朋也様 撮影。 |

白梅とパフィオペディルム。 |  紅梅とシンビジウム。 |

深山の景。写真は阿部朋也様 撮影 |  沖縄の、野辺の景。写真は阿部朋也様 撮影。 |

向かって右から、I.I.京都支部会長 川本陽子様、中央は、オランダ王国総領事夫人ウォルス音音様、フィリピン共和国総領事夫人エリ ヨシダ様 、I.I.神戸支部会長 ナンシー伊藤様。 |  |

いけばなインターナショナル京都支部会長 川本陽子様のWelcome Speech |  |

いけばなインターナショナル広島支部長 青野直甫先生から、広島で8月7日に開催される「国境のない無い花たち展~8月~」いけばな展のお知らせ。「国境の無い花たち展2017 ~8月6日にひろしまで花をいける~」がシャレオ紙屋町中央広場で開催されます。昨年、私も出席させていただきました。これは、一人のフラワーアーティストが、1986年4月に起こったチェルノブイリ原発事故を発端に、その後の10年間毎年8月6日に広場の地を訪れ、ただただ平和を願って花を生け続けた「平和を願う花いけ」が、その後、共鳴者の手によって続けられ、現在は青野先生が会長を勤めるI.I.広島支部によって受け継がれているものです。