いけばな閑渕流展を拝見しました。

広島県福山市の福山天満屋で開催された閑渕流家元本部主催のいけばな展を拝見しました。会場では、お家元小川閑渕先生、御奥様、副家元小川智子先生にご挨拶させて頂く事ができました。

テーマ「輪になって遊ぼ」にあわせた数々の作品の中、家元、副家元、相談役の作品をスナップで撮らせて頂きましたのでご紹介致します。

HOME > 華務長の部屋

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

広島県福山市の福山天満屋で開催された閑渕流家元本部主催のいけばな展を拝見しました。会場では、お家元小川閑渕先生、御奥様、副家元小川智子先生にご挨拶させて頂く事ができました。

テーマ「輪になって遊ぼ」にあわせた数々の作品の中、家元、副家元、相談役の作品をスナップで撮らせて頂きましたのでご紹介致します。

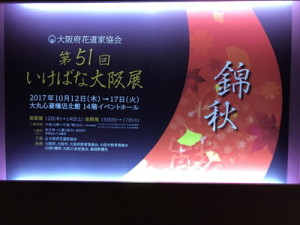

「錦秋」のテーマで12日から17日まで前後期に分かれて57流派640名の会員が出品した「第51回いけばな大阪展」に、嵯峨御流は私も含め33名の全会員が前期、後期に出瓶致しました。

会場は、大丸百貨店 大阪心斎橋北館14階イベントホールにて。10時から20時。17日は16時閉場となります.

|  |

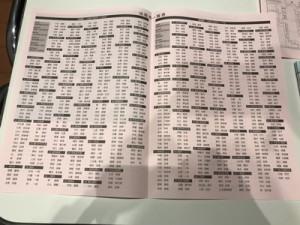

嵯峨御流 前期 46番 <向かって左の作品> 村司辰朗 本田博甫 生野加代甫 日裏昌峰 土畑純峰 黒澤邦甫 三木悦甫 堂山善甫 籾倉富實甫 惠美圭甫 神崎勇甫 <向かって右の作品> 立川紗智甫 松浪順甫 白井陽甫 田辺節甫 小田ひさ甫 吹田晴美甫

|

k

三連休の最終日の10月9日、大阪市東住吉区の長居植物園内 花と緑と自然の情報センター2階アトリウムに、40名程の子どもと一般の方々あわせて、100名がお越しになりました。会場は熱帯植物に囲まれた温室のようなところ。私が果たす課題は、華道家がいける、背丈を越える大きな作品をいけあげるところから見てもらう。というものでした。2歳くらいから中学生までくらいの子どもたちが対象でしたので、デモンストレーションでは、まず簡単にいけばなの話をし、いけばなはキレイな花だけでなく植物のいろんな部分を使って造形をします、と前置きして、落羽松の気根とサボテンを土台にしてキリンを作りました。子どもたちに、これ何だと思う?と聞くと、キリン!と言ってくれたので一安心。

次に、生き物はすべて水が無ければ生きていけない、という話から、水の大切さと、その水の循環によって風景が生まれるという話をしました。舞台では大きな景色いけ「深山の景」「野辺の景」をいけながら、子どもたちに、水はどこから生まれるか?と尋ねると、海!山!と、の両方の答えが。その両方とも正解で、山に降った雨は、約300年から500年もの間濾過されて地表へあらわれ、渓流となり山湖を経て湿地、野辺や里山の小川、人里へ降りてきて溜池や人家の庭池にも引かれ、やがてすべての水の流れは河川に集まり海へと注ぎます。海へ流れた水は再び霧や雲になり山へ雨を降らします。日本のどこにでもある風景が、変わらずに美しくありつづけることは、いいかえればこのような長い連続した水の流れが滞らず連綿と流れていなくては、ならないこと。そして、いけばなで、四季折々の自然の風景を見たてて、お家に合うように美しくいけ、余白を水の流れのように表現する景色いけをいけて、自然を好きになって下さいとお話ししました。

日本は、豊かな自然と共に伝統的生活文化が育まれてきた国です。自然を愛する人の心が大切に守ってきた風景を、この小さな子どもたちが引き継いで守り伝えていってほしいと、思いました。

|  | |

|  | |

|  | |

|  | |

|  |

日本いけばな芸術四国展が香川県高松市で、開催されました。後期は8日から10日まで。

本華展は初めて行政とタイアップしたイベントとなり、華展はサンポート、高松城趾飛雲閣、栗林公園内、と3箇所に分かれて展示、他にもさまざまなイベントが企画された、町ぐるみの大きなイベントとなりました。

会員の方からスナップ写真を送っていただきましたので、後期の嵯峨御流の作品をご紹介致します。

前期 後期を併せて、嵯峨御流からは、四国の会員及び14司所司所長が全員出品してくださり、23名の出瓶となりました。

|  |

|  |

|  |

|

日本いけばな芸術四国展が香川県高松市で、開催されました。前期は5日から7日、後期は8日から10日まで。

本華展は初めて行政とタイアップしたイベントとなり、華展はサンポート、高松城趾飛雲閣、栗林公園内、と3箇所に分かれて展示、ほかにもさまざまなイベントが企画された、町ぐるみの大きなイベントとなりました。

5日に前期展を拝見しました。

この日、テープカットには残念ながら常陸宮妃華子殿下は足のお具合が宜しくなくドクターストップで御成りになれませんでした。開会式や交流会は予定通り開催され、交流会には私も含めて嵯峨御流から20名程が出席致しました。

私が撮ったスナップ写真ですが、前期の嵯峨御流の作品をご紹介致します。

|  |

大覚寺が会場となりましたので、講堂の三具足飾りの花と応接間に、慶祝の意を込めた花をいけさせて頂きました。

受賞者は、密教学芸賞4名、密教教化賞4名の方々でした。密教学芸賞を受賞なさいました大正大学の大塚伸夫学長様には、本年私が大正大学客員教授を拝命しておりますご縁で、お祝いのご挨拶をさせていただくことができ、光栄に存じました。

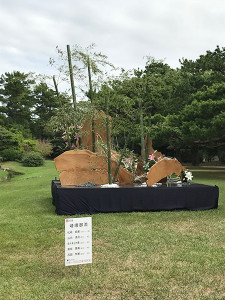

いけばなインターナショナル会長をはじめ17名の方々が、大覚寺観月の夕べにお越しくださいました。皆様には、今年4月に沖縄で開催されたI.I.世界大会でお世話になったばかりでもあり、歓迎の意を込めて、庭湖の景、竜頭鷁首船、秋草の瓶花をいけてご覧いただきました。

会場は、南丹市園部町本町界隈。山陰街道の趣が残る路の軒先や玄関、また旧家や古民家の店舗の中にも、その家の雰囲気によく似合う花が生けられていました。

地域の皆さまとも親しくお話させていただき、町の魅力と、旧家が大切に守られている事を学ばせていただきました。

住民の方からは、花がある事で家が輝いて見えます、とのお声も伺い、このような街の魅力を引き出せる華展は素晴らしい試みだと思いました。

さわやかな秋晴れのもと、お迎えくださる丹円司所の皆さまの生き生きした笑顔、住民の皆様の暖かいお心、訪れる人の歓声が通りにあふれていました。

明日まで開催されております。

東大寺大仏殿西回廊において、 日本いけばな芸術協会招待出品として私と岡田芳和先生が出品しています。

また、奈良文化会館と東大寺本坊において、奈良県華道連盟および奈良市茶華道連盟の協賛で嵯峨御流から4名の先生方が出品されています。

10月9日まで、なら・いけばなフェスティバル開催中です。

日本いけばな芸術協会のFacebookより転載。

【第32回国民文化祭・なら2017 第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会】

「なら・いけばなフェスティバル」が開会しました!

日本いけばな芸術協会としては、東大寺大仏殿西回廊に15名が招待出品しております。

いけばな展示は、他にも第1会場は奈良県文化会館、第2会場は東大寺大仏殿金堂、本坊客殿、東大寺総合文化センターにて開催されていますので、秋の奈良で芸術をお楽しみください。

・会期:平成29年10月7日(土)~9日(祝・月)10:00~17:00(9日は16:00まで)

※いけばな展は無料です。東大寺大仏殿西回廊へは西楽門(さいがくもん)から回廊にお入りください。

※いけばな展は無料ですが、東大寺へ入堂される際は入堂料が別途必要です

10月3日、JICA研修で、5名の方々が我が家へおみえになり、華道と茶道の講義およびワークショップを致しました。

釧路国際ウェットランドセンターが、約1ヶ月半のJICA研修を受け入れておられ、15年ほど前から京都では毎年 我が家で華道と茶道の体験をしていただいています。

今年は、エコツーリズムに携わっておられる、各国国家公務員及び地方公務員の方々の中からパプアニューギニア、バヌアツ、ベトナム、ガボンの4ヶ国から5名の方々がおみえになりました。研修内容は、「伝統技術と、エコツアープログラム」。

研修の概要は、日本の自然・文化資源の保全とその持続的利用を可能にするツールとして、地域住民の参画によるエコツーリズムを導入するための施策を学ぶことを目的として、地域住民を巻き込んだ持続的開発ツールとしてのエコツーリズムの手法、理念、技術の移転を図るというもの。

私は、地域の宝であるその国の風景を守るためには、自然の風景を美しくいけて、人々に関心を持ってもらう事が、ひいては自然環境保全につながるという話を致しました。デモンストレーションでは、嵯峨御流の「景色いけ」を見ていただきました。

「景色いけ」は、嵯峨天皇の自然観と、空海の曼荼羅の思想をいけばなの型で表現した嵯峨御流独特のものです。生命の源である水の流れの連続性により風景が生まれる、というもので、山から海までの、どこにでもある自然の風景を、7つに分けていけ表します。皆様には、お国の景色を思いながらご覧いただきました。

ワークショップでは、ススキ・鶏頭・コスモス・リンドウ・ひかげのかずらを用いて、野辺の景色をいけて頂きました。全員が全く違う風景作品となり、それらの違いをお互いに話ししながら、大いに盛り上がりました。

|  |

|  |