7月20日・21日総司所でSummer Colege☆開催されました。

テーマは、「To The Next~伝統をミライにつなぐ~」

20日は、参加資格を問わずどなたでもご参加いただける日としました。

まず特別講演として、

「若冲・応挙・光琳“絵師たちは花にどう向き合ったのか“」各時代の文化や絵師の思想など、花に向き合ったその姿勢を解明する

と題し、嵯峨美術大学 嵯峨美術短期大学学長 佐々木正子 先生のご講義でした。涼やかなお声で、明快に特徴をお話くださり、受講生は皆目を輝かせて聞き入り、あっという間の1時間。貴重な画像も拝見できて、最後は惜しみない大々拍手で終わりました。

続くデモンストレーションは、「華道家は花にどう向き合うのか~古典・現代・未来~」

というテーマで、学長様のご講義の中にあった光琳の世界を見立てによるいけばな作品として表現しました。はじめに、尾形光琳が描いた風神雷神を舞台左右にレリーフ作品でデモ。そして舞台中央には、風神雷神屏風の後ろに、光琳を尊敬する酒井抱一が描いた夏秋草図屏風を、さまざまな花留めを用いて33種類の夏秋草の生花で表現しました。

最後のワークショップも、「箔とあそぶ」と題して、琳派を特徴づけている金銀箔を用いて、桐板に箔で模様を貼り付ける、敷板作りです。

21日(日)は、嵯峨御流会員対象とし、5クラスに分かれてのゼミナール「いけばなのDeepな世界」

を開催し、それぞれのクラスでは、花がさね、盛花、瓶花、荘厳華、生花をテーマに講師の独創的な講義および実技で、Deepないけばなの世界に浸っていただけた事と思います。

二日間の担当講師は次の5名でした。

辻井ミカ 華務長

田中喜久甫 副華務長

本田 博甫 副華務長

西村 強甫 華道芸術学院長

村上 巨樹 いけばな文化総合研究所所長

-

-

観蓮節

5月8日に、御入山なさいました大覚寺門跡 尾池泰道猊下の御字

5月8日に、御入山なさいました大覚寺門跡 尾池泰道猊下の色紙が、大覚寺内、華蔵閣玄関に掲げられました。

7/8(月)TBSビビット テレビ放映 JR東海 「そうだ 京都、いこう。」2019キャンペーン「苔と新緑」祇王寺での景色いけデモンストレーション

■7/8(月)TBSビビット テレビ放映

7/8(月)にTBS「ビビット」にてJR東海 「そうだ 京都、いこう。」2019キャンペーン「苔と新緑」の6.27イベントの模様が放映されます。祇王寺において、祇王寺の蒼い苔のある風景をアップされ景色いけでデモンストレーションでいけた様子や、常寂光寺での小松美羽さんの、ライブペインティングなどです。

10〜15分程のコーナーの中で京都の苔と新緑をテーマに嵐山エリアを中心としたスポット紹介とイベントの様子が入る予定。放映時間は、9:00〜9:30の間を予定されております。

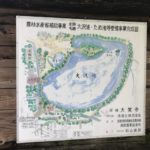

7月5日。大覚寺 大沢池に、ここにしかない「名古曽」という名の古代蓮が、今年も開花しました。

7月5日。大覚寺 大沢池に、ここにしかない「名古曽」という名の古代蓮が、今年も開花しました。

6月27日。祇王寺で、景色いけのデモンストレーションをさせていただきました。

JR東海「そうだ 京都、行こう。」初夏キャンペーンのテーマ「苔と新緑」の「京都 苔めぐり ガイド」に、いけばな嵯峨御流華道総司所・大覚寺の塔頭寺院である「祇王寺」が取り上げられました6月27日(木)に、より深く京都のみどりの美しさを伝えるアートライブとして、「祇王寺のみどりの苔のある風景」をご覧頂きました。

祇王寺でのライブの様子をご紹介します。

あいにくの雨でしたが、JR東海の職員の皆様の、行き届いたご準備のおかげで、祇王寺の草庵の縁側にしつらえられた緋毛氈の上で、祇王寺ご住職で大覚寺執行長の、伊勢俊雄宗務総長がご挨拶なさった後、デモンストレーションは始まりました。祇王寺の苔庭の良さは、その小ささかもしれません。いけばなでは、イロハカエデの古木に枝を添え、大水盤に石を景色に据えて、四種類の苔を敷き詰めました。

苔の種類は、ヒノキゴケ、タマゴケ、コウヤノマンネンゴケ、カモジゴケです。初夏の山野草を添え、景色いけ野辺の景として表現しました。

そして今回の「そうだ 京都、行こう。」の初夏キャンペーン「苔と新緑」特集が7月8日(月)に、TBS「ビビット」(08:00~09:54)のコーナー内で紹介される予定です。

7月1日。神田外語大学にて、「京都学講座」の授業を、岡村光真部長と二人で担当致しました。

神田外語大学と大覚寺・嵯峨御流は近年ご縁あって交流を深めてまいりました。

今までに、神田外語大学で、留学生や日本人学生に嵯峨御流いけばなワークショップを開催するほか、三年前からは神田外語大学生が大覚寺にお越しになり、参籠して朝の勤行やお寺の雰囲気を味わいつつ、いけばなの講義も受ける、という日本文化体験講座を実施して頂いています。今年も学生12名が8月に2泊3日で来寺されることが決定しております。

7月1日。千葉県幕張にある神田外語大学で、大覚寺へ来られる学生への事前学習を兼ねた「京都学講座」の授業を、岡村光真部長と担当させて頂きました。

授業の前に、神田グループ理事長 佐野元泰様にご挨拶させて頂きました。

佐野理事長様は、建学の理念である初代理事長佐野公一様のお言葉「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を実践され社会貢献のできる人の育成に尽力されておられます。理事長様のメッセージの中で、情報機器が発達した現代において世界中の人々と本当の意味でのグローバル化、人と人とを繋ぐコミュニケーションが日本に必要になったのだと語っておられ、真の国際理解はまず、その国の本物に接し体感する事、という想いを様々な形で実践されておられます。理事長様の素晴らしい教育方針には常々敬服致しております。この度の大覚寺とのご縁が、日本文化を理解し語れる人を育てる、さらに国際理解を通じて世界平和に貢献する人材育成に繋がる事を願っております。

また、ふくしまサクラモリプロジェクトに毎年協賛されていて、キャンパスにはふくしまの桜が植樹されていました。

6月23日に、ご案内状を頂戴しました、草月流大阪支部華展を拝見しました。テーマは「花 輝く未来へ」。

会場は大阪美術倶楽部で、22日・23日の両日開催されました。

現支部長 鈴木雪聖先生にもご挨拶させて頂くことができ、ゆっくりと拝見。

大勢の来場者でしたので、作品の前で写真撮影は難しく、前支部長岡本青珠先生、元支部長中村俊映先生のお作品のみご紹介させていただきます。

-

-

中村俊映先生

-

-

岡本青珠先生

6月23日。ベルギーから、嵯峨御流Belgium-Luxembourg支部顧問の高橋様ご夫妻が来日

6月23日。ベルギーから、嵯峨御流Belgium-Luxembourg支部顧問の高橋様ご夫妻が来日され、京都吉兆グランヴィア店へご一緒しました。

店内のお床には、渡月橋を詠んだ歌がかけられていまして、とても良い感じ。近くで拝見しますと、お字は吉兆創業者の湯木貞一様、沢鷹の絵は湯木貞一様のご息子で、京都吉兆会長の徳岡孝二様の合作でした。

徳岡会長様には、月刊嵯峨4月号で対談をしていただいたばかりですので嵯峨御流の皆様もよくご存知と思います。

さて、嵯峨御流Belgium-Luxembourg支部は昨年創立30周年を迎えられ、9月8日・9日の両日記念華展がArlon市旧裁判所で開催されたばかりです。

支部のHPを開設されていますので、ぜひご覧下さいませ。

https://ikebanasaga.com

華展の直後、ビギナーのクラスが六人増えて、現在五人から問い合わせがあるとか。大きな成果があったと伺い大変嬉しく思いました。

今は毎月、初級クラス、中級クラス、上級クラスに分かれ研究会を開催されているそうです。

-

-

-

嵯峨の辺りを散策にお連れしました。 鳥居本の平野屋さんの店先にて、甘酒を。

6月15日。佳き日に、お招きを受け、私方にお稽古にお見えの方の結婚披露宴に参列しました。嵯峨御流師範になられたご自身がいけられた松一色の荘厳華に、披露宴の中でお二人で赤い花を挿されるセレモニー、素敵でした。

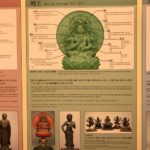

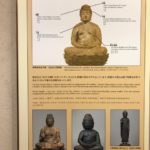

6月21日奈良で開催された、日本いけばな懇話会の総会のため、少し早めに奈良入りし、一人で奈良国立博物館の仏像館を見学しました。この建物は、京都国立博物館の正門と同じ、明治の宮廷建築を多く手がけた片山東熊によるものです。

しばし仏像の世界に浸ったあと、日本いけばな懇話会の総会へ。

(日本いけばな懇話会のホームページ)

http://www.ikebana-konnwakai.com

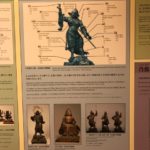

総会終了後、奈良の先生方の特別のご配慮により、興福寺の執事様直々のご説明で我々25名は境内や宝物館を拝見させていただきました。和銅3年710年御創建の興福寺は今の春日大社から奈良公園を含む広大な寺領であったそうです。長い歴史の中で、中金堂は過去5回、五重の塔は過去7回も火災に遭われたとのこと。昨年落慶したばかりの立派な中金堂の前で、これからも長期計画で復興していくというお話を感慨深く拝聴いたしました。中金堂の屋根に取り付けられている立派な鴟尾(しび)は、火除けのお守りだとのご説明がありました。国宝館では、阿修羅像も拝ませていただきました。

-

-

奈良国立博物館 仏像館

-