うめだ阪急コンコースウィンドー 2022年迎春花への想い

2022年迎春花への想い

「壬寅歳の幸先良い門出を祝う」

一年の計は元旦にありと申します。一年の幸せを願い初日の出を拝み、人にも物にも感謝する、この純粋な和の心・丁寧な暮らしを大切にしてまいりたいものです。地球上の自然に生かされている人間として、互いに寄り添う姿勢と暮らしを謙虚に見つめなおす行動規範「SDGs」を自分の問題として取り組める日常を心掛けたいと思います。

2022年のウィンドーには、窓から曙の空がだんだん明るくなる様子をイメージしました。気が付けばまわりはすっかり明るくなっているように、心を澄ませて明るく暮らすことで、段々と希望に満ちた未来がひらかれていくことを、心から願います。

ウィンドーは向かって右が1号 ウィンドー、左へと順に7号まであります。それぞれの作品解説をウィンドーに書いております。

1号ウィンドウ「元」

正月を寿ぐ代表的ないけばなである、若松「七五三の伝」をいけています。七五三の言葉は、わが国では神代の昔からあるとされ、天神七代、地神五代、造化三代で七五三となり、これが七五三の元だといわれています。七五三は注連、占、〆と同義で、神聖な場所を示す結界をあらわす言葉です。嵯峨御流では、七本の若松を用い、五は中程にいける1本の枝を腹籠と呼び人間の五体に見立て、三は天地人の三才格の枝それぞれに添え枝を加えた陰陽(長短)三カ所の三であらわし、最後に金銀の水引を結んで祝意を一層高めます。

主な花材:若松 水引

2号ウィンドウ「御題 窓」

令和四年の歌会始めの御題は「窓」。窓から眺める曙の空をあらわしました。日が昇るにつれて陽気が満ち、晴れ晴れと明るくなりますようにという願いを込めて、曙色の御題花器「窓」を用いています。窓は内と外をつなぐもの、心の窓はいつも純粋で素直に美しく磨いておきたいものです。

主な花材:大王松 枝若松 蛇の目松 ストレリチア 百合 ドラセナ・コンシンネ 他

3号ウィンドウ「龍吟」

「龍吟虎嘯」”虎が吼えれば自然に風が生じ、竜が叫べば雲が巻き起こる“といわれ、吉祥図柄として対に描かれることが多い“龍と虎”。龍は想像上の、虎は実在の最強の動物。四神では青龍は東を、白虎は西を司る。天は龍、地は虎。水は龍、土は虎。このように陰陽の象徴ともされています。水中や地中に棲むといわれる龍が水に縁があることから、水仙や水草類を取り合わせています。

主な花材:松 枯れコウモリラン ホウキソウ 古木 水仙 水芭蕉 ザゼンソウ 他

4号ウィンドウ「虎嘯」

今年の干支”壬寅”の年は、”新しく立ち上がる”、また”生まれたものが成長する”など縁起の良い年回りだそうです。また、竹と虎は取り合わせの良いものとして昔から絵などに描かれています。この作品で用いた竹は、大覚寺境内の竹林のもので、人の手で間伐をし、間引いた竹を粉砕して肥料にし、成長を促しています。間伐材は境内の飾りやいけばなにも用いて余すことなく使われています。その竹林の中から、偶然虎のような模様のものを見つけていけました。

主な花材:竹 南方竹の根 おたふく南天 万年青 千両 ハラン 他

5号ウィンドウ「初春令月」

令月は、めでたい月・何をするにも良い月という意味があります。元号「令和」の出典である万葉集の歌「初春令月、氣淑風和」の中にも出ています。

この作品は、観葉植物など亜熱帯に生育する植物を用いて、極彩色の琉球びんがた染の晴れ着を、紅の衣桁に掛けたように見立てています。琉球びんがたの特徴の一つは、日本本土の染色がもつ季節感がないこと。春夏秋冬の四季がびんがたではひとつの模様となっているのは、一年を通じて温暖で季節の変化が本土に比べて穏やかな沖縄ならではの表現といえます。

主な花材:セローム コウモリラン サルオガセモドキ ソテツ バンダなど蘭いろいろ 他

6号ウィンドウ「咲麗」

サクラの語源の一つに、古事記や日本書紀に登場するさくらの霊ともいわれる、木花開耶姫の「サクヤ」が「サクラ」に転訛したという説があります。この女神は富士山の守護神で、富士山の頂から桜の種をまいて花を咲かせたと言われています。この作品では、東北地方で育てられている早咲きの桜を用いて、富士参詣曼荼羅に見立て、一番下は三保の松原や東海道等の俗界、山頂は神仏に出会える聖域、中央は俗界と聖域をつなぐ神聖な領域ととらえていけています。

主な花材:桜 ビャクシン 椿 落羽松の気根 桐の木スライス 他

7号ウィンドウ「結」

新年には、古い年のいろいろな難を良い方向に転ずる願いをこめて、南天をいけたいと思います。「南天」が「難を転ずる」に通じ、災難や難関を「転」じるという意味を「輪」に象徴させ結ぶことによってその願いをより強く込めました。また「成天」と書いて円満成就の吉祥に因むとして古くから縁起木、魔除け、厄除けの木として庭に植えられ、祝い事の床にもいけられています。

福を呼び込む観音面を掛けて。

主な花材:南天

12月27日から1月13日まで、大阪うめだ阪急 コンコースウィンドー7面に、迎春の花をいけております。ぜひお立ち寄り下さいませ。

大阪地区の8司所の華道家、職方さん達、総勢100名が力を合わせていけております。

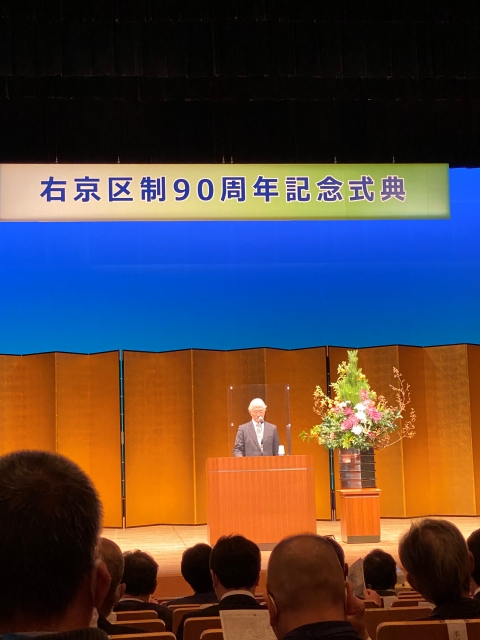

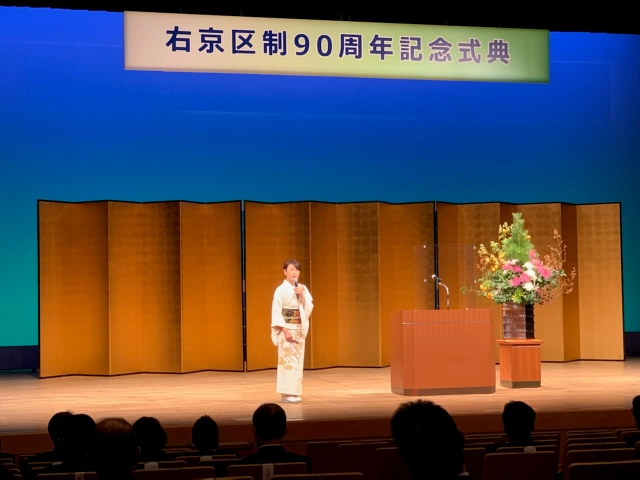

右京区は今年区制90周年を迎えられ11月27日、記念式典が行われました。舞台上に嵯峨御流が挿花し、そのお祝い花に込めた祝意を、式典の冒頭にご披露致しました。

松は弥栄、桐は日本政府の紋章であり格調を重んじ、百合に区民の和合の尊さ、鈴なりの柑橘で吉兆を願い、菊にはいよいよ繁栄が長く続きますようにとの願いを込めました、とお話させていただきました。

その後、顕著な貢献のあった団体や学校などに対して感謝状の授与が行われ、嵯峨御流、また嵯峨美術大学/嵯峨美術短期大学が表彰を受けました。

このスナップは、ご来賓の方が撮ってくださったものも掲載させて頂いております。

お写真ありがとうございます。

大覚寺に参籠されていた方が撮られた、大沢池の曙の光景を撮られた写真です。

朝日が登り一気に周りが明るくなる瞬間、池畔の樹木が水面に映り込み、水際が麗しく現れてきます。

この大沢池の風景は、嵯峨御流 盛花の原点です。

第94回全日本いけばなコンクール「いけばな大賞2021」の審査員を務めました。

11月20日に、東京 北千住で開催された「いけばな大賞2021」審査会。自由花部門、格花部門にわかれて、それぞれ7名づつの審査員による厳正な審査が行われました。私は、格花部門の審査員としてお招きを受けました。

入賞結果は下記URLをご覧下さい。

https://kadouin.com/いけばな大賞2021入賞作品/

11月21日。いけばな龍生派「植物の貌二〇二一」を拝見しました

東京 渋谷の「渋谷ストリームホール」で開催されたいけばな龍生派の華展、大変盛会でした。

お家元吉村華洲先生にお目にかかれて、ご挨拶させていただきました。

新教程「ひびか」は、極小さないけばな。

お家元自ら考案制作された小さな花器にいけられ、これからの大きな可能性を感じました。

和歌山県庁華道部の方々にお出会いする機会がありました。この華道クラブには、1997年和歌山県ビックホエールという県の施設が竣工の折に、私が挿花をさせて頂いた時、一緒に助けていただいたご縁があります。

久々にお出会いできた部長様から、クラブのいきいきした活動のご様子をメールで頂戴しましたので、このブログでご紹介させていただきます。

「長年にわたり嵯峨御流いけばなの稽古を行うとともに、県関係のイベント等にいけばなを設置してきました。また、定期的に県庁玄関にもいけばなを飾り、来庁される方々を和やかにお迎えしています。

現在、部員は15名で、西川太規先生及び外部講師先生のご指導のもと、時事の話を交えながら、和気あいあいで活動しています。楽しく活動することが、私たち華道部の魅力だと思います。

県庁の玄関花は、来庁者に四季の移り変わりを感じていただけるような作品を作るとともに、花を長持ちさせるために週間天気予報を参考に、温度や湿度、風の強弱なども予測しながらいけています。

これからも華道を通じ、自然の素晴らしさや歴史・文化を学ぶとともに、豊かな人間性を磨いていけるよう県庁華道部の活動を続けていきます。」

これからも、益々のご活躍を期待しています!

今、うめだ阪急ウィンドーで、7面で一つのクリスマスストーリーが展開されています。マリオネット人形が4mの高さのウィンドーの中で糸縦横無尽に飛び回っているのです!インスタグラムは動画でどうぞ。今年のテーマはくるみ割人形です。

楽しい!嬉しい!幸福な気持ちが活力につながります。

このウィンドー、12月27日から令和4年1月13日まで、嵯峨御流100名のチームによりいけばなが展示されます。いよいよです、乞うご期待!

家元継承20周年記念 勅使河原茜展「ひらく」を拝見しました。

東京 草月会館奥の、草月アトリエにて開催された、いけばな草月流

家元継承20周年記念 勅使河原茜展「ひらく」を拝見しました。圧倒される花の勢い、ほとばしる熱い想いに感動しました。

そして、心打たれたのは、茜家元がアトリエ会場受付で来場者を和かにお迎えされていた事です。

-

-

草月会館で11月11日から12月10日まで開催されている家元継承20周年記念 第102回草月いけばな展の会場前の野外大作。

-

-

草月アトリエでのオブジェ

-

-

草月アトリエ会場入口インスタレーション

大正大学 仏教学基礎ゼミナールにおいて、嵯峨御流荘厳華を実習しました。

11月16日、大正大学の仏教学基礎ゼミナール(米澤嘉康先生ご担当の授業です)の授業において、春学期の講義に続き、秋学期に荘厳華の実技授業を担当させて頂いています。

教室は、新しく建て替えられた礼拝堂で、大変荘厳で美しい場所です。正面には巨大スクリーンが降ろされて、約30名の学生の半数が対面授業、あとの半数はリモートで行いました。

対面学生のほとんどが実際にいけばなは初めてという方々ですので、100分の講義時間の中で、まず始めにレジメを元にして荘厳華の解説。続いて「そわか」を用いての荘厳華の実技を、説明しながら一枝ごとに全員同時にいけていきました。助講師として石田啓甫、納富貴甫の両派遣講師が学生の間を回って助けていただきましたので、時間内に全員が麗しくいけることができました。

リモートの学生には、各自、紙に「そわか」の花器の絵を描いてもらい、対面学生と同時進行で、枝や花の絵をいけるように描いてもらいました。荘厳華の地水火風空の枝がうまく描けたでしょうか?

終了後は、偶然ですが次の授業が、12月に行われる成道会のための学生による勤行動画撮影とのことで、参考花は一対にして飾って下さり、嬉しい事でございました。