華務長の部屋

いけばな嵯峨御流 華務長

華道家

辻井ミカ

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

華務長からのお知らせ

11月4日の初日、早朝から大勢のご来場者を迎えた司所創立67年記念いけばな展。会場の川越市「ウェスタ川越」1階ホワイエで開会式とテープカットセレモニーが行われました。第10代司所長大澤恭甫先生ご挨拶、大覚寺岡村光真総務部長様に続いてわたくしもご祝辞を述べさせていただきました。

華展テーマは「花 未来につなぐ」、広々とした空間に力強く丁寧にいけられた作品の数々を嬉しく誇らしく拝見しました。

景色いけのコーナーでは、司所所属会員の地域の特長を捉えた七景がいけられていました。

実際の作品は写真よりもうんと素敵ですが、お越しになれなかった方のために、わたくしのスナップや、送ってくださったお写真など交えてご紹介させていただきます。

11月1日。伏見稲荷大社 献花式でした。

本年は京都華道会司所に担当していただき、伏見稲荷大社で恒例の嵯峨御流献花式が執り行われました。抜けるような青空の下、清々しく浄められた境内を進列し、本殿の真正面にある外拝殿までの道中も大勢のご参拝者が見守ってくださり有難いことです。伏見稲荷大社神官様と、大覚寺執行(しぎょう)喜和田龍光様がそれぞれ願文(がんもん)を読み上げられ、献花式は二名が向かい合って対の所作でいける当流の様式で粛々と行われました。吹き抜ける風も清々しく、千早(ちはや)の装束の供華侍者、献花従者、師範代表、後見の先生方が心一つになって見守る中、献花者がいけあげた花が無事献じられました。

献花の儀を体験することで、かけがえのない経験をさせていただけます。所作の意味を理解し、自然に振る舞えるほどに身につくまで精進を繰り返すことで、自身のいけばなに品格も自ずと備わってくるとつくづく思うことでした。

名刀「膝丸」

「膝丸」また「薄緑」とも呼ばれる名刀が、大覚寺霊宝館 12月4日までの秋季名宝展で展示されています。観月台には、刀剣乱舞「膝丸」等身大パネルも置かれていますので、大沢池を背景にわたくしもツーショットを撮りました。(非公開です・笑)

ブログにあげた写真は、刀剣乱舞のシミュレーションゲームのキャラクター、膝丸をイメージしていけてみた2021年のわたくしの作品です。

膝丸

(大覚寺ホームページより抜粋して引用)

大覚寺に所蔵されている源氏の重宝「膝丸」との伝承を持つ太刀。源氏に継承され、義経も所持したとされる太刀「薄緑(膝丸)」(重文)。その美しい刀身で多くの人々を魅了し、乱世の武人達の手から手に受け継がれた数奇な来歴を持つ一振り。付属の『薄緑太刀伝来記』に、源満仲は「鬚切」「膝丸」の二振りの太刀を所持し、この「薄緑」を「膝丸」とすると記されている。

この機会に、ぜひ名刀膝丸を拝見に大覚寺へいらして下さいませ。11月の一ヶ月間は境内が数百鉢の嵯峨菊に彩られ美しいことこの上ないです。11月1日はまだつぼみがちです、見頃は中旬頃でしょうか、、、

大覚寺の嵯峨菊は4種類。色により名がつけられ、黄色は「御所の秋」。ピンクは「御所の春」。赤は「御所の錦」。白は「御所の雪」

大覚寺の嵯峨菊は4種類。色により名がつけられ、黄色は「御所の秋」。ピンクは「御所の春」。赤は「御所の錦」。白は「御所の雪」

10月30日。「What’s Sogetsu?」拝見

日本橋高島屋で、第104回草月いけばな展「What’s Sogetsu?」514名による華展の後期展を拝見しました。

一階の正面ステージには、家元 勅使河原茜先生による、第二代家元 勅使河原霞先生作オブジェ「蝶」の作品。

第四会場には、家元の松一式の圧巻の作品。

お知り合いの草月の先生方の作品も拝見いたしました。

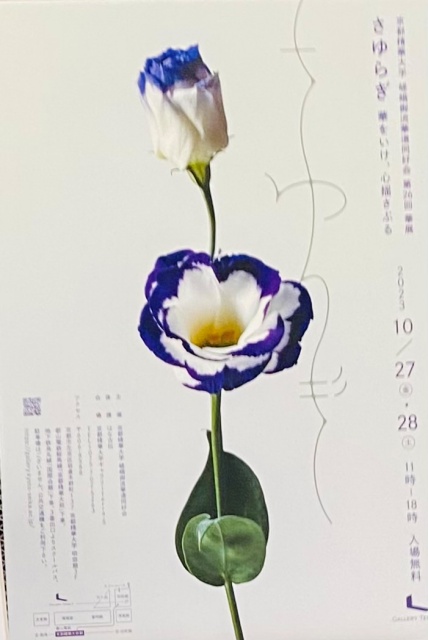

10月28日。京都精華大学 学生によるいけばな展を拝見しました

いつも洗練された会場構成に魅了されるこの華展は、小滝悦甫先生がご指導にあたられている精華大学 華道同好会の主催で、今年27回目を迎えられます。

10月21日、24日、いけばな大阪展を拝見しました。

大阪府花道家協会主催の、第57回いけばな大阪展が、あべのハルカス近鉄本店ウィング館8階近鉄アート館で10月19日から24日まで開催され、前期後期の作品の中から、わたくしが撮ったスナップで嵯峨御流の作品をご紹介します。

嵯峨御流津山司所創立100周年記念華展「承」

一日だけの華展。

この贅沢さと素敵な空間構成で大勢を魅了した展覧会でした。ご盛会おめでとうございます。一つ一つの作品が凛といけられていて、嬉しく誇らしい気持ちでした。

津山で1世紀、嵯峨御流の太い幹がさらに多くの実りをもたらし、新しい芽が次々と生まれる、そのような予感に胸がいっぱいになります。そして、訪れた私共に勇気をいただきました。

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 学園祭 「学生華道展」

2023年度学園祭「学生華道展」を10月21日に拝見しました。

嵯峨御流のいけばなを、IからⅧまで半年づつ段階を経て履修できる華道の授業で、Ⅳまで履修して資格を取れば師範の許状と指導しても良いという証の指南札を取得でき、Ⅷまで履修されると、希望者には正教授が授与されて、全国107司所のいずれかに所属の上で弟子をとることも許される資格が頂けます。

学生それぞれの専門研究分野とともに、いけばなを身につけられることは将来おおいに役立つと思います。

ことしの華展も熱気に溢れていました。1回生から4回生まで、クラスごとの展示を拝見するうち、きっちりと気合をいれてお稽古に励まれたのだなということがヒシと伝わってくるのです。いけばな作品は、観る者に、いけた人の思いを語り伝えてくれます。

嵯峨御流独自の、風景を水の連続性と人の関わり合いにより生まれるものととらえて山から海までの日本の豊かな自然大景観を7つの特徴ある水の取り方に分けていける「景色いけ」が7景すべて展示されていました。

自然の風景の大切さを学びの中で感じながら、世界どこの景色でも自然の風景をいけられる技術を身につけて、今後社会に出られてもさまざまな形で活用し、ご自分の芸術分野といけばなで社会貢献につながることを考えられる、そのような利他の心をこの大学で学んで卒業していただきたいと思います。

10月20日。大覚寺門跡 山川龍舟猊下晋山式

10月19日。

この日を迎えるため美しく整えられた大覚寺境内に、華道執行部で心経前殿及び各所に花をいけている最中の午後1時頃、青空に雲が鮮やかな昇竜の姿となり大沢池方向から天へ向かって登っていく!奇跡のような光景に皆々歓声をあげて幸先良い瑞祥を慶び合いました。

10月20日

大覚寺第65世門跡・嵯峨御流華道総司所総裁 山川龍舟猊下の晋山式が執り行われました。大覚寺心経前殿での晋山奉告法会は真言宗各山門主猊下をお迎えして100名余りの参列者で厳修され、続いて晋山祝賀会はホテルグランヴィア京都 源氏の間にて約430名のご参会者。能「羽衣」の舞囃子で始まり華やかで和やかに開催されました。

祝賀会場のホテルグランヴィア京都源氏の間舞台に、龍頭鷁首舟の舳先に飾る龍頭を作品にして、お迎えの花を飾りました。大覚寺には平安時代嵯峨天皇様が大沢池で龍頭鷁首の二隻一対の舟を浮かべ楽しまれた文化の流れが今も春秋の華道祭や観月の夕べなどで行われていることから、また山川猊下のお名前が龍舟であられることもあり、龍頭が大沢池を行き交う風景を表現しました。この日舞台に飾ったものは、大覚寺に現存するもっとも古い時代の龍頭を模していけばな用に作っていただいたものです。

瑞祥の龍の、四神となって地を守り、天に昇っては慈雨をもたらす大いなる力にあやかり、本日のご慶事に際し全国華道門人一同からの寿ぎの心を花に託して、ご参会の皆々様のご健勝ご隆昌をお祈する気持ちでいけた花です。

10月15日。石田流芸術展を拝見しました。

創流101年目を迎えられた石田流の華展を、松坂屋名古屋店南館8階にて拝見しました。

会長石田秀翠先生は彫刻家坪井勝人氏とのコラボ、家元石田巳賀先生は書家長谷川鸞卿氏の書とのコラボ作品です。わたくしが撮らせていただいたスナップ写真でご覧くださいませ。