雁来紅

秋が来ると、いろいろな秋草が咲き乱れて楽しみが多いです。私は、葉鶏頭が大好きなので、咲くのを心待ちにしていました。葉を観賞することから「葉鶏頭」の名があり、雁が飛来するころに葉が紅色になるところから漢名は「雁来紅」と言われているそうです。夏の初め頃にでる葉は緑ですが、8月以降、茎の上の方が赤や黄色に色づき、学名のアマランサス・トリコロール(三色の、という意味)の名にふさわしい姿に変容していきます。

月刊嵯峨9月号の門跡様のお言葉「柳緑花紅」に因んで。

「柳緑花紅」中国の詩人・蘇軾(そしょく)の詩に出てくるこの言葉を引用されて、門跡様は<美しい自分とはどのようなものであるかと考えたことはありますか。>と私たちに問いかけられています。

この世のものは姿も形も皆違っていて、それぞれ一つ一つの命に自然の理が備わっている、それをあるがままに受け止めよ、という意味のようです。

私は、自分に備わっている力を時期に応じて精一杯開かせることで、人が生き生きと輝くのだとお教え頂いたように感じました。そして<美しく着飾ることは誰にでもできますが、ありのままの自分は、自分にしかない美しさなのです。>この締めのお言葉から勇気を頂いて、今月から始まる平成26年度後半に向かって元気に前進したいと思います。

いけばな新進作家展が9月2日まで、大阪・心斎橋大丸本館7階で開催されています。

嵯峨御流からは、前期6名、後期6名の作品が出瓶されています

ゴールデン・エイジ・アカデミー講演会

京都市に在住または通勤・通学されている方を対象とした無料講座です。「いけばなで美しい地球を守る」というテーマで、90分の講演をさせていただきます。この日の翌日から開催される観月の夕べのお話や、三大名月鑑賞池でもある大沢池の風景が1200年姿を変えずに守られてきた理由の一つに、伝統文化いけばなの型「庭湖の景」として伝承されてきたことなど。美しい風景を守るために、人の心にこの景色をいとおしく思う心を育てることが環境保全につながるという内容の講演です。

日 時 : 9月5日(金) 午前10時~12時

対 象 : 京都市在住及び市内に通勤・通学の方

会 場 : 京都アスニー(京都市生涯学習総合センター) 4階ホール

3階 第8研修室では中継にてご覧いただけます。

入 場 料 : 無料。直接会場へお越し下さい。(午前9時30分より開場)

定 員 : 先着600名

お問合せ : 京都アスニー(京都市生涯学習総合センター)

TEL:(075)812-7222

嵯峨御流ゼミナール講座が開催されます。

9月17日(水)盛花 岡田芳和先生

18日(木)瓶花 村上巨樹先生

いずれも時間は10時30分~15時30分まで。華道芸術学院にて。

講師の先生方との、楽しくて熱い授業は、ゼミナールならではの雰囲気です。

6月に荘厳華と生花が開催され、いずれも受講者の方々から好評を頂いています。

華道総司所会員限定企画となっていますので、資格がおありの方でご希望の方は、

8月中お早めにお申し込みくださいませ。

華道総司所 華道課075-871-0073

大阪地区連絡協議会主催のいけばな公開講座「華やかな平安文化の薫りをいける」が8月3日に開催されました。

講演テーマは「嵯峨天皇が愛された嵯峨野の風景と景色いけ」。

景色いけ七景三勝の解説と、嵯峨天皇のまつわる嵯峨野の風景についてお話をしたあと、光岡道寛理事とともに「広沢・大沢の池の風景」「嵯峨野の竹林の風景」をいけました。

風景は、人と自然の関わり合いによって作りあげていくものです。長い歴史の中で、人々に愛されてきた嵯峨野の風景の背景にある人々の思いに改めて心を馳せてみたいと思い、現地を訪れて美しい風景を実際に見て、その感動をいけばな作品に託しました。

この舞台の花は、多くの方々の汗と心の結晶です。光岡先生・お花屋さん・大覚寺職員の方々・大阪地区の先生方のご協力で、前日早朝から葦や蓮の採集をして水揚げをしたり、大覚寺の竹林で竹を切り出して水揚げと養い、そして綺麗に磨いていただいて、このように舞台で晴れやかにいけさせて頂きました。

最後に、「新しい生活空間への提案」として、懸花を2作。

一つは、(向かって右)9月9日重陽の節句に因んで、「茱萸袋」に菊を。

もう一つは、(向かって左)「木の花包み」室町時代から伝わる「折型」の文化を紹介しました。

少しのヒントで、生活を豊かにできるということも、いけばなの素敵なところですね。

月刊嵯峨、8月号の門跡様のお言葉は、「一雨潤千山」

一粒の雨が山々を潤す、この禅語はほんの少しの事で目の前のことが大きく変わるという意味ですね。

自分が発した、小さな優しさや思いやりが相手の心に響いて、相手の人が温かい心になったり、愛情を感じたり、勇気がでる。そうすると、うけとった相手は心が温かくなって、隣人に優しい言葉や思いやる心を形にして伝えようという気持ちになる。こうして、愛や勇気が笑顔とともに広がっていくことは、素晴らしいことだと思います。

花をいけるということは、こういうことではないでしょうか。

今月の花は、雲に見たてた苔躑躅の後ろから、白蓮をいけました。雲上の白蓮は、心に咲く華というイメージです。

皆様、まだまだ暑い日が続きそうですが、ご自愛くださいませ。

7月26日、「遊花一日」夏期大学を華道芸術学院で開催しました。午前は華務長のデモンストレーション。水の表現「守破離」をテーマに、観蓮節に因んで「名古曽」蓮の荘厳華、水の流れをイメージして、蛇籠を使って山、里、水の風景を表現した作品、暖竹の生花などを披露しました。午後は大覚寺境内の竹林の青竹を使って受講生の思いの滝や水を感じさせる風景をいけ上げました。地階ギャラリーでは生花コンペの作品が展示され、また大沢池畔の五社明神前で観蓮節が開催されて蓮の観賞、象鼻杯が振る舞われました。

当日は外気38度を超えるこの夏一番の暑さにもかかわらず、たくさんの受講生は一日を有意義に過ごされました。ご参加いただいた方々、本当に有り難うございました。

7月11日嵯峨小学校6年生90名がいけばなの授業を受けました。

嵯峨小学校では、毎年「総合的な学習」として、6年生3クラス全員が大覚寺で年に2回嵯峨御流の授業を受けています。

授業を担当された嵯峨御流の島満甫先生からのレポートをご紹介します。

「庭湖の景」と「河川の景」を参考作品として飾り、嵯峨小学校の6年生をお迎えしました。授業では、脈々と受け継がれてきた美しい嵯峨の風景を七景に例え、山の湧水から海に至るまでの水の流れは多くの命を育んで、これからも大切に守っていかなければならないものであり、嵯峨御流の「いけばな」をいける事は、四季折々の美しい自然を愛でる事に通じるとお話しました。そして、6年生3クラス全員が1本ずつお花を挿していき、大作の「野辺の景」がいけ上がりました。初めて「いけばな」をいけたという生徒さん、「いけばな」を習っているという生徒さん、それぞれに一人一人どこに挿そうかと考えて、ススキが揺れ草花が咲く小川の岸辺の景色が出来上がりました。

花の咲く季節についてや嵯峨御流の始まりについてなど質問もあり、又授業を終えると「もっと周りの草花に関心を持って大切な自然を守っていこうと思う」、「きれいな花ばかりでなく、石や水や下草もとても大切な景色なのだと知った」など、しっかりとした感想を述べてくれました。皆さんに嵯峨御流の心をよく理解してもらえて、大変に嬉しい一日でした。

子供さんから、授業の感想文の発表がありました。

・今日使った花の咲く時期はいつなんだろう。

・いけばなではきれいな花だけでなく草や石などもいけることを初めて知った。

・景色いけを学んだことで、通学途中の草花に興味を持ちたいと思った。

・自分たちの周りの自然の景色を守っていこうと思った。嵯峨の子供たちは、美しい自然という宝物が日本の伝統文化の元になっていることを学び、美しい風景をいけるいけばな「景色いけ」を通して、環境を守っていきたい、と感じてくれたようです。

嵯峨御流 アメリカ Washington D.C.支部長のBruce Wilsonさんが来日され7月8日 まで大覚寺に参篭されています。

今年で8年目、毎年半月間ほど大覚寺に滞在されて、いけばなの集中稽古をされます。現在、Maryland州にあるSt.Mary’s Collageの教授で、大学の授業に華道を取り入れていらっしゃいます。写真の赤いチェックのシャツの方がBruceさんです。

いけばなインターナショナル ワシントンD.C.支部で嵯峨御流を指導されているほか、Bruceさんのご活躍の一端は、ナショナル ジオグラフィーでの講演などはインターネットでご覧ください。

http://events.nationalgeographic.com/events/special-events/2012/04/22/bushido-and-kado/

ところで、ちょうど同じ時期に、アメリカからリカルド カラスコさん一行4名が嵯峨御流を訪問され、6月26日に荘厳華のワークショップを体験されました。リカルドさんは既に40年来のいけばなキャリアがおありで、晩美生風流(ばんみしょうふうりゅう)の二代目家元です。先代家元の息子さんが、大覚寺伝灯学院で修行をされたご縁が今回の初来日に大覚寺を訪れる縁を結んだようです。自然の流木に花を添えるとき、「ここに心がある」と説きながら指導された先代家元の心に感動されていけばなをはじめられたとの事。嵯峨御流でいけばなを体験したいとの熱心なご希望で実現した今回のワークショップ&大覚寺拝観では、嵯峨御流の花の精神性に大変感激なさっておられました。

写真の右から2番目がリカルドさん、他の男性はお弟子さんで全員心理療法のドクターでもいらっしゃり、治療の一環としてもいけばなはとても役立っているそうです。

いけばなは、流派、言語、国を超えて 平和と命の大切さを伝えていけるもの。あらためてそう感じたワークショップでした。

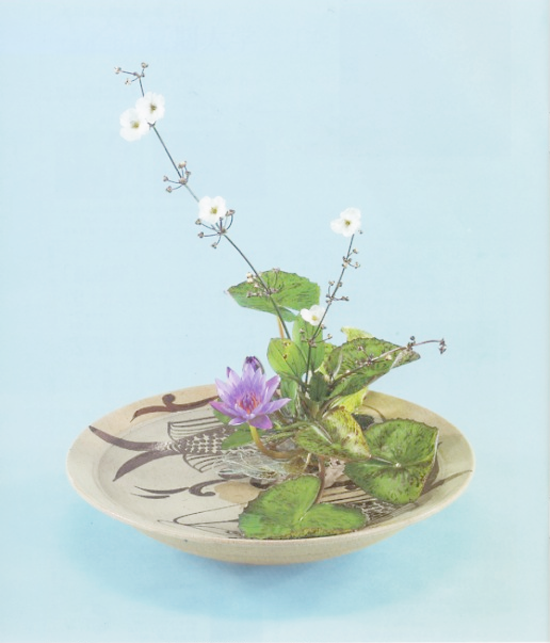

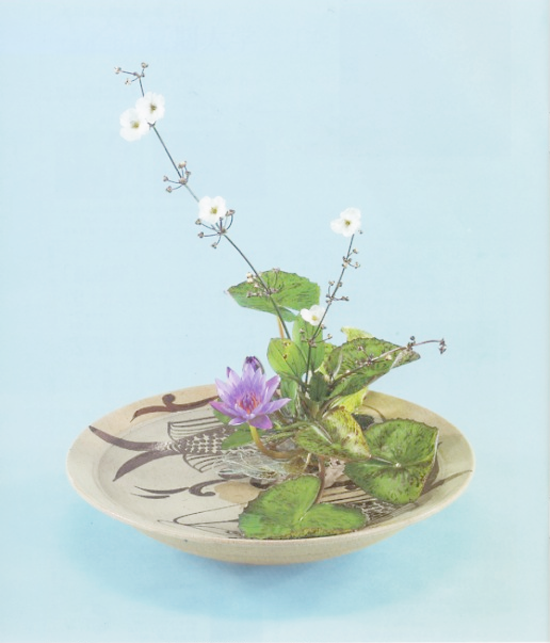

夏到来! 今月の作品は、涼感を誘う水草を、池をゆったりと泳ぐ双魚を描いたお皿にいけています。

写真の睡蓮は熱帯性のもので、花茎が水面から立ち上がる性質があります。 エジプトでは花が開くときの花弁の様子が、太陽の光線に似ると考えて、 睡蓮を太陽のシンボルとして尊敬していたということが伝わっています。

エキノドルスは南アメリカ原産 オモダカ科の抽水植物、 水槽の中に沈めて鑑賞できる植物で花はオモダカに似ていてとても愛らしいものです。

さて、睡蓮は花暦として洋の東西を問わず夏を象徴する植物ですね。

夏の七草 「涼しさは よし い おもだか ひつじぐさ はちす かわほね さぎそうの花」 葦(ヨシ)藺(イ)沢瀉(オモダカ)未草(ヒツジグサ)蓮(ハチス) 河骨(コウホネ)鷺草(サギソウ) 昭和の初め頃の園芸研究家、勧修寺経雄の和歌より。

この風流な歌の中に詠まれているのはすべて水草(ミズクサ)、未草は日本原産の睡蓮。