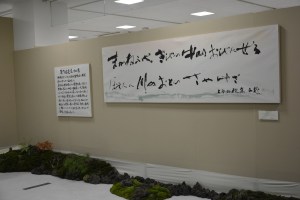

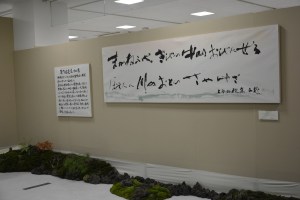

書家・西野象山先生 玉龍先生 桃笠先生が主宰されている「心象書道会展」に伺い

但馬にお住まいの、西野先生ご一家は、皆様が日展の書家でいらっしゃいます。写真中央は西野象山先生。西野桃笠先生(写真左端)は、但馬司所西村強甫先生の元で嵯峨御流を勉強しておられます。また、玉龍先生(左端)は、幼少の頃、美作司所今石一甫先生と幼なじみでいらしたご縁で、平成25年11月に嵯峨御流美作司所華展の景

色いけ大会場に、迫力の書き下ろしを展示され、拝見したときの感動は今も強烈に心に残っています。

今石先生は、「書の道一筋にがんばっておられる西野先生、自分は地方公務員、それぞれの道を歩んでも、縁は不思議なもので、仕事を通じて再度ふるさととの出会いが待っていました。故郷を共有する西野先生に、書を通して美作司所の華展に華を添えていただき、書と花の出会いが人と人との出会いの大切さをより一層深いものにする

ということを、身を以て体験しています」故郷を思う気持ちが人と人をつなぎ、書と花とをつないだ・この事にとても感動致しました。大きな書は、美作司所華展での作品。

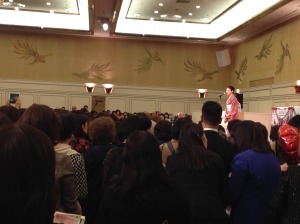

12月8日(月) 東京プリンスホテルで開催された、「いけばなインターナショナルフェアー『流派家元によるいけばな展」に、嵯峨御流が出瓶しました。今年の挿花は、埼玉司所にお世話になりました。華展では、いけばなインターナショナル名誉総裁高円宮妃久子殿下の御巡覧があり、小川秀水埼玉司所長が妃殿下からお言葉を賜りました。フェアーは、『いけばな各流お家元によるいけばな展』のほかにも、『各国大使夫人によるインターナショナルバザー』や、各国大使館やI.I.会員によるバラエティーショップなどがにぎやかに開催されていました。バザー会場では、モロッコ大使夫人・アルール唱子様と嬉しい再会!ができてとても嬉しかったです。昨年、大覚寺で

の嵯峨御流の華道祭「美しい地球をいける『大使夫人といける愛すべき世界の風景』」に8か国大使夫人をお招きして自国の風景をいけていただいた時に、モロッコ大使夫人は砂漠のオアシスをいけて下さったのでした。以来、お目にかかるといつも親しくお言葉をかけて下さるのです。

セレモニーでは、高円宮妃久子殿下がスピーチをなさり、いけばなインターナショナルのモットーである“花を通じての友好“、慈善活動と財源補給のための最も大きなイベントとしてフェアーの意義や協力者への感謝の言葉を述べられました。

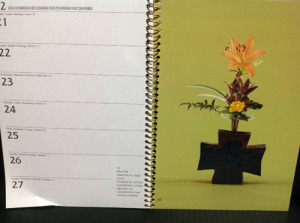

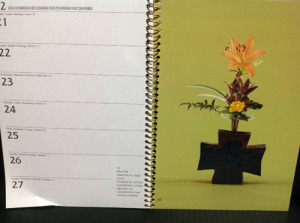

『Ikebana & Bonsai Engagement 2015』雅山社: 洋書 (英語) Diary

この中に、嵯峨御流の3作品が掲載されています。

私のページは、写真の通りで、12月のクリスマスに祈りを込めたいけばなです。

花器は宇野仁松作「クルス」。花材は透し百合・南天・縞シャガ・薔薇・ヒペリクム など。海外の方への、クリスマスギフトとして重宝するダイアリーです。入手をご希望の方は、書店の普通のカレンダー売り場ではなく、「洋書」のコーナーでお問合せいただくと良いようです。

嵯峨12月号の門跡猊下のお言葉は「看看臘月尽」

臘月すなわち12月はあっという間に過ぎていくぞ!と言われているのですね。まさにその通りで、北風に押されるように今年も終わろうとしています。

コートの襟を立てて速足に街を歩く人々、その慌ただしい雰囲気の中にも、クリスマスや新年を迎える華やぎが感じられます。

作品では、吹きすさぶ寒風のイメージを、オーガスタの枯葉の姿に託しました。葉をメタリックゴールドに染めて、自然の形をさらに強調しています。

看よ!看よ!新年はすぐそこまで来ている!という期待を込めて挿花しました。

11月25日、大覚寺に高円宮妃久子さまが御成りになり、嵯峨菊を愛でながら半日をお寺で過ごされました。

妃殿下の御前にて、嵯峨菊を用いたいけばなを、花衣桁などにいけてご覧いただきました。

この度の御成りは、妃殿下から、ぜひ嵯峨菊を大覚寺で見てみたいとのご希望により実現したものです。私共、嵯峨御流の華道家にとりましても大変栄誉なことでした。特に、高円宮妃久子さまには、今までにも、嵯峨御流独特の「景色いけ」を通じて自然景観の保全を訴えるイベントをご覧いただいています。

2007年10月には後宇多法皇御入山700年遠忌に御成りの際に、「嵯峨御流日本をいけるプロジェクト『ニッポンノケシキ』」京都駅ビルでのイベントを御巡覧頂き、また、昨年2013年4月に大覚寺において、嵯峨天皇奉献華道祭に御成りの際には「美しい地球をいける・守り伝えたい生命の風景・京都から世界へ『特別展示・8か国大使の愛すべき世界の風景』」と題したイベントもご覧いただきました。

久子さまは文化芸術に大変造詣が深く、日本の伝統文化の根底にある風土を大切に思うお心が、お話の端々から伝わってまいります。

11月20日に「花の宴」が京都ブライトンホテルに於いて開催されました。

約250名のご参会をいただき大変嬉しく思います。

岡田脩克副総裁の華やかなデモンストレーションは、大王松と白プロテアの生花、菊の盛花、這杉や蘭などの大作、3作品を軽快なリズムでいけあげられました。

続いての対談では、服部精村執行長の司会により、黒沢全紹門跡猊下・副総裁・華務長のプライベートなお話なども出て、和やかに進行しました。

乾杯!の発声は私がさせていただき、「花の宴」は終始楽しい雰囲気、皆様笑顔にあふれたステキな会となりました。お世話役に徹した理事の方々、ご苦労様でした!!

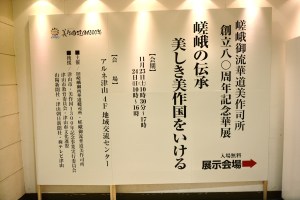

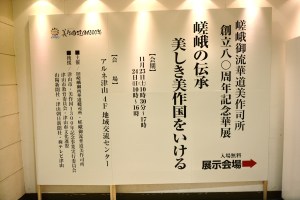

能登司所創立50周年記念華展「京都一千二百年の華・嵯峨御流いけばな展」

11月16日(日)爽やかな晴天の一日、金沢市内の「めいてつ・エムザ」での華展を訪れました。

デパートの中の会場は、華やかな光と色彩を放ち、遠くからでもひときわ目につきます。一般の方も入りやすいオープンな雰囲気で、入口からは晴れやかな御所車・花衣桁・荘厳華・少し奥に七曲など、嵯峨御流らしい雅な作品が一目に見えて魅力的な会場構成でした。また、会員の方の作品には、ご自分の足で探された花材も多く使われていて、作者の深い思い入れなどのお話しを伺えたことは、とても楽しい事でした。

この度の創立50周年記念華展を契機として、司所の益々のご発展と、創立以来半世紀にわたる歴史が次世代に引き継がれることを願っております。

写真は、16日にお出逢いできた、能登司所長山本礼甫先生 実行委員長江尻祐甫先生 相談役河崎雪甫先生

江尻邦甫先生 実行委員広島久美甫先生と共に。

総司所会員限定企画、「遊花一日 秋期大学」が開催されました。朝礼で、門跡様に続き、受講生に一言ご挨拶をいたしました。この日は、またと無い晴天に恵まれ、大覚寺境内では嵯峨菊が展示されていますし、夜はライトアップイベントも行われていて、嵯峨野大覚寺を満喫して頂ける好日です。

総司所会員限定企画、「遊花一日 秋期大学」が開催されました。朝礼で、門跡様に続き、受講生に一言ご挨拶をいたしました。この日は、またと無い晴天に恵まれ、大覚寺境内では嵯峨菊が展示されていますし、夜はライトアップイベントも行われていて、嵯峨野大覚寺を満喫して頂ける好日です。

講習会は、華道芸術学院学院長、西村強甫先生の担当で行われました。デモンストレーションのテーマは「寄せ筒の心をいける」、午後の実技は「二管筒」です。生花・寄せ筒の講義とデモを通して、西村先生は<和>を大切にすることを強調され、自らが素直に変わっていくことの大切さと、また人と人の繋がりの重要さという事もお話しになり、受講者は改めていけばなの原点を感得する、良い機会となりました。

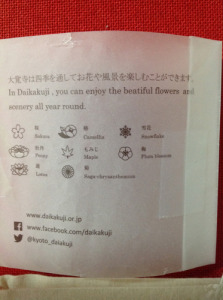

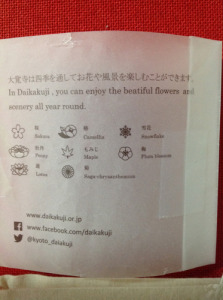

こんなに可愛いデザイン!大覚寺の行事へお越しくださった方へのプレゼント

9月、大覚寺の観月の夕べの3日間に、わざわざ足を運んでくださった皆様のために、何かお土産を、と大覚寺企画課のスタッフが考えられたのが、この可愛いデザインのエコバッグです。よく見ると、大覚寺の四季折々に見られるお花がデザインされています。真ん中の大覚寺「八葉蓮華」の御紋をお花が取り巻いて、一年の四季・悠久の時の流れを感じさせてくれます。お寺を愛するスタッフだからこそ、こんな素敵なデザインができるのだな、と思いました。このエコバッグは3000個が作成され、全て参拝者に差し上げたのでもう残っていません。

でも、次の企画「大覚寺夜間特別拝観「真紅の水鏡」」では、何か違うプレゼントを差し上げるべく、企画スタッフが考えておられるようです。お楽しみに!

※大覚寺ライトアップ 11月14日(金)~12月7日(日)17:30~20:30まで(入場は20:00まで)

今月の月刊『嵯峨』、門跡様の御言葉は「我逢人(われひととあうなり)」。「世の中は常に人と人との関わり合いです。私達は人との関わり合いの中で悩みます。しかし、人との関わり合いの中だからこそ、救われることもあるのです。」と語られています。

さて、先月 大阪高島屋で、第47回日本いけばな芸術展が開催されました。その会場で当番をしていた嵯峨御流の先生のところへ、ある方がこられて「嵯峨御流のお花を習いたいのです」と仰しゃいました。先生は、ご住所などをお聞きし、最寄りの地域にお住まいの先生にすぐさま取次いで下さり、その方は念願の嵯峨御流を習う事になりました。このように、出逢いは、あらゆる場にあって、人と人が触れ合うことで形になっていくものだと思いました。

日常生活においては、心配事やくよくよ悩むことは少なくありませんが、そのような心の状態でも気持ちを切り替えて良い場へ出かければ、思いがけない良い出逢いがあるものです。昨今、いけばなを習う方が少なくなった、という嘆きの声をよく耳にいたしますが、先生は家で待つばかりではなく、一人でも多くの方にこちらから出逢いに行く心持ちで、明るく外へ出て人と話してみると、意外なつながりが生まれるかもしれません。門跡様のお言葉の続きは、「全ての始まりである出逢いを、否定的でなく、前向きに見ていくことが大切です」と、人にとって出逢いの尊さを教えて頂きました。「我逢人」このお言葉から、私が改めて実感したことは、意志と行動は意外性と出会いを生み出す創造活動だということです。

今月のいけばなは貝塚伊吹・古木・ナナカマド・富貴草・菊

家を出て戸外の自然にふれ、時には足を延ばして大自然の中へと身を置くことで、心の垢を払拭する。このような心境で深山の景を想い花で表現しました。