2016京都嵯峨芸術大学 制作展が開催されています。2月7日まで

http://www.kyoto-saga.ac.jp/ホームページより抜粋します。

年に一度の大イベント「卒業・修了制作展」を京都市美術館にて開催いたします。

この展覧会では、主に芸術学部4回生、大学院生、短期大学部2回生、 専攻科生の様々な分野の作品を発表します。本学の教育成果をご覧いただくことができる展覧会となりますので、ぜひ足をお運びください。

また、時期を合わせて「進級制作展」を大学内で開催いたします。この展覧会では主に芸術学部2・3回生および短期大学部1回生の作品を展示します。

「卒業・修了制作展」「進級制作展」いずれも若く瑞々しい感性で溢れた作品をお見逃しなく。

■「進級制作展」

会期:2月3日(水)~7日(日)

時間:9:30~17:00

会場:京都嵯峨芸術大学 本部キャンパス(京都市右京区嵯峨五島町1)

嵯峨御流ベルギー支部の活躍をご紹介します。「日本・ベルギー友好150年記念事業での挿花」

2016年は日本・ベルギー友好150年 です。その記念事業の一つでオープニング・セレモニーの一環でもある雅楽の演奏会において、嵯峨御流ベルギー支部が、日本から都築知加教授の応援 を得て、挿花をされました。演奏会は1月23日、会場はパレ・デ・ボザール。VIPが大勢来られる演奏会会場の、迎え花として、花火をイメージした大作。そして壁の左右の棚に嵯峨御流の景色いけをいけられたそうです。

ベルギー支部は30年の歴史をもち、Astrid Maton支部長を中心に、Arlonという町で毎月研究会を開催しておられます。今回の、記念行事での挿花が終わった後も、熱心な支部長と支部会員のご希望により、都築先生がいけばなの講習をなさいました。その様子を都築先生から送っていただきましたので掲載させていただきます。

総司所から遠く離れていても、ベルギーの地に嵯峨御流のいけばなが根付いているのは、元々は北海道司所の南秀月先生が広められた事が始まりでした。以来、支部の努力はもちろんですが、支部の顧問として様々なお助けをなさっておられる高橋様ご夫妻の多大なるご尽力のおかげです。わたくしも、2010年5月にベルギーからの要請を受け、10日間講習会をしたとき、花材調達から通訳・送迎と、ご自分が社長である輸出入会社のお仕事はお休みしてでもベルギー支部の為に尽してくださいました。

そうした様々な支援を得て今現在、ベルギーにおいて、嵯峨御流の素晴らしさを伝えようとしている方々がいらっしゃって、研究と広報活動を続けてくださっていることに、私自身とても勇気を頂きました。

これからもベルギー支部の益々のご発展をお祈りしています。

|  Astrid Maton支部長とご主人様。 |

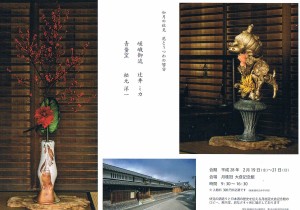

2016年2月19日~21日「如月の伏見 花とうつわの饗宴」と題し、大倉記念館に於いて松元洋一先生の器と花との出会い

月桂冠大倉記念館の風格ある建物の中で、この3日間 松元先生の力強い器に、花をいけることになりました。松元先生は、奈良県にお生まれで、数々の賞を受賞なさり、現在鳥取大学 非常勤講師もなさっておられます。

先生の器からは 底知れない力を感じ、わたくしの花がどのように関わっていけるのか、楽しみでもあります。

場所 月桂冠大倉記念館

住所 〒612-8660 京都市伏見区南浜町247番地

TEL 075-623-2056 FAX 075-612-7571

時間 9:30-16:30

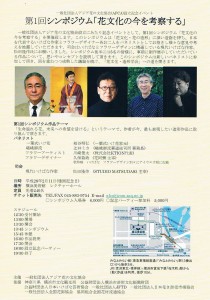

一般社団法人アジア花の文化協会主催 第1回シンポジウム「花文化の今を考察する」にパネラーとして出演します

日本の「フラワーデザイン」と「いけばな」を日本の花文化として継承し前身させる目的て、昨年立ち上げられた「AFCA(一般社団法人日本アジア 花の文化協会」が創立を記念して第一回のシンポジウムを企画されました。わたくしも、パネラーとしてお招きを受け、「生命溢れる花、未来への希望を活ける」というテーマで作品を いけて、その作品を基に他の4人の先生方と未来の花文化についてお話しをさせていただきます。

2016年1月29日 いけばなインターナショナル大阪支部新年会でデモンストレーションを致しました

いけばなインターナショナル大阪支部からの招聘を受け、ホテルニューオータニ 大阪2階鳳凰の間において約1時間のデモンストレーションを致しました。

御来賓には各国総領事のほか、真言宗大覚寺執行長で嵯峨御流理事長の江頭弘勝僧正様が列席され、嵯峨御流からは130名余りの方が参加してくださり、併せて250名余りの参会者で盛会でした。

デモンストレーションでは、10mの舞台上に、祝意をこめて金杯と銀杯を据え、大作の荘厳華と、竹で爆竹の勢いをテーマにした作品をいけました。続いて、十二律管に梅の風景、そして小さな十二律管「奏(かなでる)」には沖縄から初咲の寒緋桜を届けていただいたものをいけました。桜の前には、野辺の景を青麦・ぜんまい・菜の花などでいけて、立春をむかえ春を待つ心を表しました。

4作品を生け終えたところで、舞台中央に据えておいた4mの高さ×幅5mのポールに、白一色の花々で雪景色を表現。最後は、「そわか」を用いた小さな祈りの花をいけ、平和への願いを託しました。「そわか」ということばは般若心経の中の言葉で、願いが叶う、のいみがあります。

<friendship through flowers>この言葉はいけばなインターナショナルのモットーです。

世界60か国164支部のいけばな愛好家の心と、いけばなの力で、国や言葉の違いを超えて人々が理解し合い、平和がもたらされる事にわたくしも微力ながらも貢献したいと願っております。

毎週金曜日、嵯峨御流会の先生方が大覚寺供待に挿花して下さいます。

お正月の豪華なお花、本日まで楽しませて頂きました。今日はいけかえの日です。

まだまだ美しいお正月花でしたが、 早朝から5名の先生方がお越しくださり、お寺が用意された瑞々しい花材を使って、いけ替えて下さいました。

これからも、毎週金曜日はいけかえです。

皆様、お寺へお越しの際には、ぜひ供待のお花をご覧くださいませ。

2016.1.10 上賀茂神社 卯杖神事に参列させて頂きました。

平安京ができる以前からこの地に存在する上賀茂神社。昨年、上賀茂神社は20年に一度の御遷宮をお迎えになられ、嵯峨御流が献花式をさせていただいたところです。

昨年2015.10.17の記事をご覧くださいませ。

上賀茂神社御遷宮に際し、10月17日 嵯峨御流献華式が行われました

本年正月初卯の日である1月10日に、卯杖(うづえ)を大神様に奉る、厳かな神事に参列させていただきました。 卯杖は、平安時代には新年に邪気を祓うための杖として、梅・桃・ぼけなどの 木でつくられ様々な装飾がほどこされて、これを天皇・東宮に奉献されてきたものです。日本の国と、天皇皇后様及び皇太 子様の安泰を願い、世界平和の願いを託する杖。現在、上賀茂神社の卯杖は、中が空洞の空木を二本 併せて、やぶこうじ・石菖蒲・紙垂(しで)をはさんで、日蔭蔓(ひかげのかずら)を飾ったものです。

古代より、ヒカゲノカズラは神聖な植物とされています。この卯杖を作っておられるのは、今では上賀茂神社と熱田神宮だけとの事。嵯峨御流の伝書第五巻には卯杖の事が書かれており、お正月に卯杖を作られる方 もいらっしゃると思います、一度節分までに訪れてみられてはいかがでしょうか。

上賀茂神社と葵祭の由来について

京都三大祭りの一つ、「葵祭り」は上賀茂神社・下賀茂神社のお祭りです。神社の縁起は古く、別雷神(わけいかづちのかみ)が、現在の社殿北 北西にある神山(こうやま)に降臨された際、御神託により奥山の賢木(さかき)を取り、阿礼に立て、種々のいろあやを飾り、走馬を行い、葵の 蔓を装って祭りを行った のが祭祀の始めと言われています。その後6世紀に賀茂祭(葵祭り)が起こり、平安時代の弘仁元年(810年)には、嵯 峨天皇の勅願により、伊勢の斎宮の 制度に準じて第八皇女有智子内親王(うちこないしんのう)を、賀茂の神に御杖 代(みつえしろ)として奉ら れ、以来13世紀初頭の礼子内親王(れいしないしん のう,後鳥羽天皇皇女)までの35名,約400年もの間続き,その後廃絶しました。

そし て,昭和31年以降再興され,祭の「路頭の儀」に斎王代・女人列が加えられて,今も京都にお住いの未婚女性が斎王代に選ばれています。

1月10日 東洋未生流家元継承祝賀会に出席致しました

大阪府花道家協会に所属されている、東洋未生流家元が、二世東仙先生から三世東白先生へと継承され、祝賀の宴が大阪市内のホテルアウィーナで賑やかに開催され ました。

八尾市長田中誠太様をはじめとして八尾市議会議員、華道の諸流お家元、ご来賓、多くの門人の皆様が列席され、祝儀舞に続いて市長様、市議会議員様、大阪府花道家協会元会長 二葉流家元、 に続いて、私もお祝辞をのべさせていただきました。

乾杯の後も、本当に多くの方々が祝辞を述べられたので、このページで皆様をご紹介することができませんが、ご縁を大切になさる家元の家風がこの和やかな宴に表れているようでした。今後の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

二世東仙家元と三世東白家元 |  田中誠太 八尾市長 |

二葉流家元 *堀口* 昌洸先生 |  八尾市いけばな協会副会長 木村和甫先生 |

京都嵯峨芸術大学で華道嵯峨御流を履修した卒業生からの嬉しいニュース

京都嵯峨芸術大学で華道の授業を選択して卒業された方、社会人となられた後、授業で学んだ華道を生かしてフラワーデザインの素材を扱う仕事に進まれました。たまたま、大きな展示会で偶然出会いました彼女とハグハグ!久々に会うその方は頼もしく秘めたる自信も感じられる爽やかな笑顔!

何と、今年、造花のデザインブックを出版されるそうです。

曰く、大学時代に嵯峨御流華道の楽しさを体験させてもらったので、同級生も皆華道が大好きになりました、と。大変嬉しいお言葉、冥利に尽きます。

今後のご活躍を祈り、またハグハグしてお別れしました。

福の神として崇敬されている えびす様をおまつりする神社の総本社である、西宮神社。

平成28年1月1日から11日まで、神社内の会館にて、嵯峨御流岸和田司所が「西宮神社奉献いけばな展」を開催されました。

この期間中 私は残念ながら伺えませんでしたが、このHPをご覧になった方が西宮神社へ行かれ、作品を撮影してくださいましたので、華展の一部を掲載させていただきます。花展のテーマは「This is SAGA 」