2016年2月19日~21日「如月の伏見 花とうつわの饗宴」大倉記念館に於いて松元洋一先生の器に出合わせたいけばな

大倉記念館にて。松元洋一先生の器の強いエネルギー。出合わせたいけばなは、3mのモクレン、3mのレンギョウ、2mの黄梅、などいずれも大きな花材を用意しましたが、器の迫力と大倉記念館という風格ある場では、ジャストサイズに見えました。

|

HOME > 華務長の部屋

Profile

辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。

平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。

そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。

現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。

大倉記念館にて。松元洋一先生の器の強いエネルギー。出合わせたいけばなは、3mのモクレン、3mのレンギョウ、2mの黄梅、などいずれも大きな花材を用意しましたが、器の迫力と大倉記念館という風格ある場では、ジャストサイズに見えました。

|

第37回京都名流いけばな展が、JR京都駅 新幹線コンコースで3月6日まで開催されています。17流派が交代で出瓶されていて、嵯峨御流は,9日(火)~14日(日)まで前後期にわかれて5作品を展示されていました。2月11日・12日に拝見した嵯峨御流の作品をご紹介します。

播州赤穂の大石神社様に於いて開催された、萩原茂洲先生の社中展は、先生が自ら丹精込めて育てておられる竹林や梅林の花をお使いになり、またご自分が足を運んで探してこられた松など、いずれの作品も先生の深い思い入れが込められた、すばらしい作品でした。

また、古美術にご造詣が深い先生の花器のコレクションも堪能させていただきました。

常に先生を支えていらっしゃる奥様やお社中の皆様、ご親族の方々に囲まれて、萩原先生の花三昧の喜びあふれる華展は大盛況でございました。

益々のご発展をお祈り申し上げます。

| |

|  |

|  |

|

|

2月12日に、古流の13の会派が所属される古流協会の華展を2月12日に拝見して参りました。きりりとした水際から立ち上がる古流のお生花に見とれて長時間楽しませて頂きました。家元の現代華もとてもパワフルな作品でございました。

お写真はその中のほんの一部ですがご紹介させていただきます。

そして、会場でお会いできた先生方とのスナップ。

|  |

|  |

| |

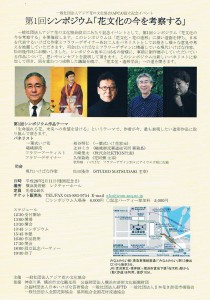

横浜美術館レクチャーホールにおいて開催されたシンポジウムでは、パネラーと司会の5人がそれぞれ自分の作品を1作ロビーにいけておき、シンポジウムの中ではその作品の解説もするという趣向でした。パネラーの先生方は 粕谷明弘先生・川崎景太先生・久保数政先生・松田隆作先生と私です。司会は松田隆作先生です。

皆に与えられた作品テーマは「生命溢れる花、未来への希望をいける」でしたので、わたくしは「景色いけ・深山の景」を大水盤を用いていけました。

シンポジウム第一部の2時間は、「花文化の今}について、いけばな・フラワーデザイナーそれぞれの立場から見解を述べ、第二部の1時間半では、パネラーそれぞれが自分の作品解説とテーマの関わりを解説。

私の作品解説では、まず景色いけは盛花形式で、その盛花も元々は西洋のテーブル花に影響を受けてできた花態であることや、それがやがて日本的なものへと昇華して盛花となったことを前置きし、命の源である水の流れの連続性が風景を生む・さらに日本のいけばなやフラワーデザイナーが日本独自の発想の原点としている日本の風景そのものを守る事が未来へのメッセージであるという想いを込めて、深山の景の解説をさせていただきました。

定員240名での開催の中、嵯峨御流関東地区連絡協議会の先生方が50名も参加して下さり、大変有難く思います。

|  |

|  |

立春。とはいえ今はまだまだ寒い。でも花屋さんには季節を先取りする花木や草花が並び、見ているだけで体が温かくなる。2月号にいけたモクレンは、とても立派な枝です、器にはこのモクレンを受けとめる力強さと華やかさのある、佐賀県の馬場九州夫氏の辰砂釉輪花口を出合せました。

馬場氏の器はシンプルでいて凄いエネルギーが感じられ、特に辰砂を代表とした釉の色彩が見事なのです。

嵯峨御流の月刊誌『嵯峨』は、昨年通巻1000号を発行しました。

毎月1回 充実した内容の華道機関紙を全国の華道愛好家に届けています。

これからも、嵯峨御流のテキストとして、また歴史や植物を好きな方にも楽しめる読み物として皆様に愛され広がっていきますように。

https://www.sagagoryu.gr.jp/gekkan-saga/

|

1月某日。かねてより工事中であった大覚寺玄関門の修理が終わり、屋根には阿吽の鬼瓦。口が開いた阿(あ)と、口が閉じた吽(うん)が屋根の両端に据えられています。阿は口を開いて最初に出す音、吽は口を閉じて出す最後の音で、宇宙の始まりと終わりを表す言葉。華道理論にも欠かせない陰陽の原理は、この国のいたるところにあって表現の根幹をなす。

|  |

|

2月3日には節分祭の法要が御影堂において執り行われました。

その年の運命をつかさどる星を供養し、祈願がささげられ、人生に幸福と平安がもたらされる大切な法会、新しい年への期待に心が浮き立ちます。法会ののちは、参拝者の方に今年の年男・年女の職員の方々から豆がまかれました。

2月8日 宸殿南庭、左近の紅梅。つぼみは今にもはじけんばかり。右近の橘は黄金に輝く実をたわわにつけている。

|  |

今年の授業は島満甫先生・吹田晴美甫先生・小田ひさ甫先生・堀井節甫先生が担当され、6年生全員が、桜の花をいけました。

教室を視察に伺うと、元気いっぱいの子供達が、夢中になって一生懸命に花をいけています。一番後ろでは、校長先生も子供達と一緒になってお花をいけておられます。いけあげられた桜を前に満足そうな^_^表情の子供達。この花を家に持ち帰って、毎日開くその姿を見てどのように感じるのか、、、

嵯峨小学校では、3月の卒業式の日に「嵯峨小学校花校路」と題して6年生が自作の陶器に自分で花をいけて、学校の長い廊下を飾ります。晴れの日の子供達のお花も、ぜひ見に行きたいと思います。

|  |

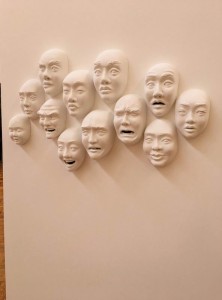

2月5日(金)、京都嵯峨芸術大学・大学院・短期大学部の制作展を、京都市立美術館で拝見しました。

時間の都合であまりゆっくりとは拝見できなかったのですが、作品からは熱い情熱や、奇想天外な発想など、大いに私も刺激を頂きました。

大変多くの作品の中から、ほんの数点ですがご紹介させていただきます。

|  |

|

また、大学キャンパス内制作展で、生活デザインの2回生が狭小住宅に置く壁掛け花器をFRPで制作する課題の発表が行われていました。これは、華道の「掛花器」について華道講師から学び、そのうえで各自が制作したものです。花を引き立てるためのプロダクトのあり方・を学んだ気がしました、とプロダクトデザイン教授楠林先生のコメントと共に楠林先生からお写真を送っていただきましたのでご紹介いたします。

|

2月6日・7日の両日、大阪司所創立95周年記念花展が開催されました。

会場は、関西で最も高く、日本で3番目に高い建物「あべのハルカス300」の中にある、近鉄アート館です。

6日11時のテープカットには、早朝から大勢のお客様がお越しになり、江頭弘勝理事長様、岡田脩克副総裁、本田博甫大阪司所長様とともに私も栄えあるオープニングのセレモニーに参列させていただきました。

会場構成は、明暗を効果的に演出されており、アート館の劇場ホワイエの部分は明るい会場・劇場内の大空間は暗転の中、スポット的に幻想的なライティング。趣向を凝らした作品の一つ一つも、大変見応えがあり、いつまでもゆっくりとこの場所に居たい・と感じる、素敵で居心地の良い空間が演出されていました。

大阪司所は、嵯峨御流の中でも最も歴史ある司所の一つです。次なる100周年への期待を込めて、今後益々のご発展を祈念致します

|  |

|  |

|  |

|  |